她是青楼走出的大师,晚年思乡却放弃回国,背后原因暗藏辛酸(组图)

多年后,潘玉良还清晰地记得17岁时自己唱的那支曲子:

“不是爱风尘,似被前缘误;花落花开自有时,总赖东君主;去也终须去,住也如何住!若得山花插满头,莫问奴归去······”

那日,她贵宾前献唱,敛眉低首,弦弦掩抑声声思,低婉处,如泉流幽咽;空灵间,有玉石之声。

哀而不怨,清冽动人。

▲1994年巩俐主演的电影《画魂》里的青楼相遇

席间,一剑眉朗目的客人不禁问道:“这是谁的词?”

玉良答:“一个和我同样命运的人。”

他恻然一惊。

而他们二人的命运也于此有了半个多世纪的牵绊。

曾有人问陈寅恪的爱情观,先生这样答:第一:情之最上者,世无其人,悬空设想而甘为之死,如《牡丹亭》之杜丽娘是也。

次之:与其人交识有素,而未尝共衾枕者次之。如宝、黛是也。

再次之者:曾一度枕席而永久纪念不忘,如司棋与潘又安。

潘玉良与潘赞化,是哪种爱情呢?显然颇符合陈先生的第三种界定,更兼伯牙与子期之情义。

如果没有遇到潘赞化,玉良是否一生都将蒙尘于世,凄惶以度余年?

而命运的转圜,往往如此神奇,因一事而转折,亦因一人逆天改命。

潘玉良原名杨秀清,1895年生于江苏扬州。扬州自古繁华,但于她,却是最素寒与悲怆的底色。

她一岁丧父,两岁时姐姐死了,8岁时唯一与之相依为命的母亲也撒手人寰,孤苦伶仃的秀清被舅舅收养,遂改名张玉良。

年轻时的潘玉良

寄人篱下,玉良做事勤快,且识人眼色,如进得贾府的黛玉,行走坐卧,言行谨慎,让舅舅一家无法挑剔半分不是 。

但玉良长到13岁时,嗜赌成性的舅舅钱财耗尽,于是浑然忘记与亡姐的手足之情,将玉良骗到芜湖,卖给了妓院。

玉良先是被遣做烧火丫头,她不怕吃苦,但其后四年之内,因拒绝接客,性情刚烈的她逃跑十多次,但皆被追回且受到毒打。

在暗无天日的环境里,她一度绝望,行尸走肉一般碌碌于人世。

直至有一日,在当地富商安排的宴席上,张玉良遇见了潘赞化。

这成为她一生最重要的转捩点。

1885年出生的潘赞化参加过孙中山组织的兴中会和徐锡麟组织的安庆起义。后来留学日本,辛亥革命胜利后,潘赞化回到国内被任命为芜湖盐督。

那日,他应朋友之邀去赴宴。

席间,玉良轻弹琵琶,铮然作响,但并无悲切无告之意。

烟花女子,未有脂粉之气,却有须眉之骨。

而玉良当日的回答,更是让他意外地窥见了这个并非天资绝色的女子,眉宇间那一抹英气。

于是,他动了恻隐之心。作为一位新派人物,潘赞化懂得尊重女性,于是以二百银元为玉良赎身。

潘玉良作品

他还为她写了一首诗,表达对其品性的欣赏:“原是冰肌洁白身,玲珑心曲本天生。漫言埋没无颜色,一出污泥便可人。”

他救她逃离苦海,但二人的相遇还是晚了一步,当时的潘赞化已娶妻生子。

一年后,潘赞化正式娶她为妾,还请了大名鼎鼎的陈独秀做证婚人。

潘赞化与潘玉良

张玉良为了感激潘赞化的知遇之恩,将自己改姓“潘”。

他不是将她当做豢养的金丝雀,更不会颐指气使地去驱使她。

潘玉良于1931年创作的《我之家庭》,左一潘赞化,中间潘玉良,右一潘赞化与正室之子

他成为她一人的“私塾先生”,教她识字读书、知事明理。

玉良求知若渴,同时为了不让先生失望,经常泡在书房一心苦读。

直到某天,赞化发现她将佶屈聱牙的古书背得流利异常,还瞧见玉良桌上的画得栩栩如生的莲花图,遂赞道:“好画好画!”

她的理想,不是有朝一日成为他的宠妾,而是成为让他能够知疼知热,也能让他心生敬意的女子。

前者,也许动用女性的优势就够了,后者,是她的努力与修为方能达成。

当时很多上流社会女眷附庸风雅,闲来无事画个花花草草,但玉良不想只为玩票。

她要去考上海最好的绘画院校:上海美术专科学校。

上海美术专科学校

赞化的朋友洪野和这个学校的老师很熟:“我去打个招呼吧。”

玉良说:“我自己去考就好。”

1918年,潘玉良以素描第一名、色彩高分的成绩考入上海美专,然而,发榜之日,她的名字却名落孙山。

原来,有人以她的出身不好为由,拒绝她入校。一名女同学甚至要求退学:“誓不与妓女同校!”

校长刘海粟听说后,顶住社会压力,提笔在榜上添上了她的名字。

就这样,潘玉良成为上海美专的学生,潘玉良十分珍惜这次难得的机会。

进入学校后,玉良勤奋刻苦,成绩出色,经常受到教师和校长刘海粟的激励。

潘玉良作品

她曾说过:“我必须画画,就像溺水的人必须挣扎!”

不论人像画还是裸体画,她都以纤毫毕现的笔触直指人性。

没有模特,她就跑去浴室画,被人大骂而出。

最后自己干脆脱光了对着镜子画。

她不是靠吟诗作赋来怡情修性的千金大小姐,也不是养尊处优的豪门阔太太。

在苦海里泅渡,在阴沟里仰望,她经历过在社会最底层最无助最绝望的挣扎,所以,当她能以一只画笔去表达时,无疑是在纾解内心最苦痛的心声,更借此在这个不让她容身的世界里安身立命。

然而,在那个民风还非常保守的年代,画人体显然触碰了社会一大禁忌。

潘赞化人物作品

一时间,流言蜚语,闹得满城风雨。只有潘赞化不为世俗偏见所动,全力支持玉良。

最终,潘玉良以优异的成绩完成学业。

1921年,勤工俭学,去异国深造之风兴起,校长刘海粟就建议潘玉良去法国留学。

1924年,潘玉良考入巴黎国立高等美术学校注册时的照片

潘玉良远渡重洋,以卓异的表现考进里昂国立美术专科学校,与徐悲鸿成为同门中人。

四年后,她又考取了意大利国立美术学院,成了高级学术权威琼斯教授的免费学生。

不久,她的油画《裸女》入选罗马国际艺术展,并获得金质奖章。

她的同学徐悲鸿曾这样评价她:

徐悲鸿:《观玉良夫人个展有感》

“夫穷奇履险,以探询造物之至美,乃三百年来作画之士大夫所决不能者也……士大夫无得,而得于巾帼英雄潘玉良夫人。”

1929年,潘玉良历经9年的异乡漂泊,学成归国。随着一声悠扬清脆的笛哨,船缓缓靠岸,赞化几步便跨上甲板,迎接自己的心上人。

受刘海粟之邀,玉良不久即出任上海美术专科学校西画系主任。

之后潘玉良被南京中央大学艺术系聘为教授,不久还举办了 “中国第一个女西画家画展”,这是中国女画家从来有过的创举,震动了中国画坛。

潘玉良在画室为女模特写生

1931年以后,日本侵略者的铁蹄长驱直入,面对山河破碎、生灵涂炭,义愤填膺的潘玉良以极大的爱国热情,投身于当时美术界的义展义卖活动。

爱国志士在“我以我血荐轩辕”,她虽不能凭一己之力去力挽狂澜,但她希望用自己腾若江河的激情,和手中的如椽画笔去为祖国鼓与呼。

但一些无耻之徒却以最阴暗与龌龊的心理,拿潘玉良的过往作为攻讦她的理由:“妓女不能玷污象牙之塔”!

随之,来自各方不堪入耳的谩骂与毁谤汹涌而至。

潘玉良却不为所动,她以加倍的努力投身于艺术创作和社会活动。

1932年,玉良举办第二次个人画展时,游欧回国的刘海粟亲临画展。校长在那张《浮山古刹》前伫立良久。

刘海粟

他指着画对身旁围观的人说:“你们看,好一座别致有趣的古刹,可谓是淋漓逼真,惟妙惟肖。它说明了作者西画功底坚实,也表现了技巧的纯熟,意境不错。”

在场观者无不称是,可老校长话锋一转:“可是,我不喜欢也不主张这种素描,我主张借鉴西方的艺术,用以丰富和发展我国的绘画艺术……”

玉良的内心受到无比的震动,真正的艺术应该学贯中西,博采众长,不拘于门户之见,才能成大家气象。

潘玉良创作的人物油画

1936年,她举办了个人第五次美展,也是她在祖国土地上办的最后一次画展,她的《人力壮士》赢得了最高荣誉。但不料在收展时,《人力壮士》被贴了一张纸条。纸条上写着:“妓女对嫖客的颂歌。”

画展刚刚结束,玉良心上的怆痛还未平复,突然接到赞化的电话,说大夫人来了。

她回家里,听到大夫人正告她:“国有国法,家有家规,大主小卑,千古常理,不要以为当了教授就可以同我平起平坐……”

赞化为她据理力争,但她不欲让他为难。

1937年,42岁的潘玉良再次启程赴法。

那日临别时,黄浦江边,潘赞化掏出当年蔡锷将军送给他的怀表,让潘玉良带在身边。

赞化无法与她同行。玉良唯有临行前画了赞化的画像,她一笔一笔细细勾勒他的眉眼,衣服的褶皱,凝神的目光......

起初,两人还书信往来。后来,随着抗日战争的爆发,通讯中断,玉良和赞化失去了联系。

1945年,中国赢得抗日战争的胜利,潘玉良也迎来了艺术的春天。

她的作品参加塞鲁希博物馆的“中国现代画展”和巴黎国立美术学院的“中国画展”,还作为代表去美国参加联合国举办的“现代国际艺术展览会”,《华美日报》赞她是“艺术精英”、“令人敬仰的艺术家”。

潘玉良参加画展

1950年,潘玉良去瑞士、意大利、希腊、比利时4国办巡回画展。

当她胜利回到巴黎时,玉良才又见到了赞化从中国寄来的信,他介绍了祖国解放后建设事业百废待兴、蓬勃发展的情况,希望她早日回国。

玉良捧着赞化的信一遍遍地读,热泪一次次朦胧了她的双眼。顾不上疲劳,她立即给赞化写了回信。

玉良向往着飞回祖国,但她为即将到来的画展准备的作品,不得不耗费她更大的精力,她全力投入了创作。

渐渐地,赞化的书信少了,有时只有三言两语的客套话,后来竟长时间断了音信。

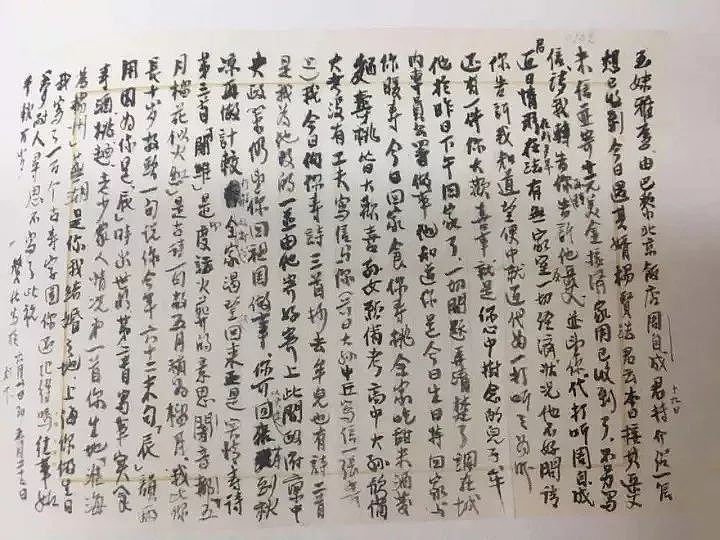

潘赞化写给潘玉良的信

她给赞化写了一封很长的信,信寄出去后,她翘首盼望着亲人的回音。

1958年8月,“中国画家潘玉良夫人美术作品展览会”在巴黎多尔赛画廊开幕。

画廊 展出了她多年来珍藏的作品,展览未闭幕,展品除自藏未标价外,均订购一空,可谓盛况空前。

潘玉良作品

美展宴会归来,画桌上摆着赞化的一封来信,她双手颤抖着将之拆开:

“来信预告美展有成功之望,将实现你之积45年之理想,当祝当贺!

你要回国,能在有生之年再见,当然是人生快事。不过虑及目前气温转冷,节令入冬不宜作长途旅行。

况你乃年近六旬的老媪,怎经得长途颠簸和受寒冷,还是待来春成行为好……”

潘玉良作品

赞化在信中措辞委婉,善意提醒,冰雪聪明如她, 怎不明白他的苦心孤诣?虽然关山迢遥,她仍能从万里之遥传来的讯息中获知国内“气候”的异常,那些匪夷所思又令她震恐不已的变化让她担心国内亲友的安危,尤其是赞化的处境。

但他千叮咛万嘱咐,让她暂缓回国。

1959年,巴黎大学把多尔利奖给了潘玉良,这在巴黎大学是史无前例的奖励。

巴黎市市长亲自主持授奖仪式,把银盾奖章、奖状和一小星型佩章授给了她。

5年后,法国与中国正式建立了外交关系。

一天,一位叫王萍的女士专程来到玉良的住处,她代表大使馆来看望玉良。

直到这时,玉良才知道赞化于1959年7月已离开人世。

去世之前,他一遍遍地抚摸玉良留下的画作,他多么盼望能再看一眼一生至爱的女人。

赞化怕她悲伤,临终前让儿媳模拟他的口吻与其通信。

逃跑被毒打时,她没有哭过;被恶意攻击和凌辱时,她没有哭过;在巴黎面对无数漫漫长夜时,她没有哭过,但听到赞化已久别人寰的死讯时,她双泪长流。

我曾想和你山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头,但谁想黄粱一梦梦断肠,终老不复见,至死不复见!

自此,她心中那一盏烛火倏然而灭......

十年浩劫过后,老友专程到医院看望病床上的玉良。

潘赞化当年送给潘玉良的怀表

形容枯槁的玉良,颤颤巍巍地从胸前口袋里掏出怀表,又从脖子上取下嵌有她同赞化合影的项链,放到守护在她身旁的朋友王守义的手上,用尽最大的气力说:

“兄弟,多少年来,有劳你照应,现在我不行了,我……还有一件事相托,这两样东西,请你带回祖国,转交给赞化的儿孙们……

还有那张自画像,也带回去,就算我回到了祖国……拜托了!……”

她嘴唇翕动着,声音越来越微弱,直至她眼神中的最后一抹光亮渐渐消失。

潘玉良与潘赞化的定情项链,里面是二人的照片

项链和怀表她贴身珍藏了40年,项链系有同心结,那是玉良和潘赞化爱情的信物。

那年,纳兰容若写“风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。”

乡心无限, 归梦难竟。

1977年,潘玉良长眠于法国,墓碑上用中文刻着“潘玉良艺术家之墓”。

潘玉良之墓

当时在巴黎的中国商人王守义曾热烈地追求她,但未果,她明确告诉他:此生只爱潘赞化一个人。

法国政府希望她加入法国国籍,但她坚决拒绝了!

她一生以不倦的创作热情,留下了2000多件艺术珍品。在世界各地举办的多次画展,均引起巨大轰动。

法国最大的博物馆卢浮宫收藏了她的油画作品,她成为中国第一个进入卢浮宫的画家。

人们惊叹于一个来自中国民间的凡俗女子,能叩开世界最高艺术殿堂的大门,并以她天才的创造力,和卓越的意志力,为人类文明的长卷描绘了浓墨重彩的一笔。

潘赞化与潘玉良的铜像

现代作家萧红曾叹息道:“女性的天空是低的,羽翼是稀薄的,而身边的累赘又是笨重的!”

生不逢时,际遇堪怜,但潘玉良却挣脱了时代与命运的桎梏,成就了不朽的艺术奇迹,因此被后人赋予了“一代画魂”的美誉。

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”

她曾说:“我的一生,是中国女人为爱和理念争取女人自信的一生。”

而她与潘赞化那段荡气回肠的爱情,也成为一代传奇最令人唏嘘不已的注脚。

《画魂》剧照

在长达数十年的天各一方中,故人不相见,唯寄静夜思。

弥留之际的玉良,是否会恍然想起当年与赞化的初见时?

一曲唱罢。

他问:“谁的词?”

她答:“一个和我同样命运的人。”

在命运的翻云覆雨间,在40年的长别后,终于,他们在天上重逢......

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64