一个中年男人在相亲角谈论爱情(视频/组图)

“脑子是不是瓦特了”

第一次去相亲角读诗的时候,不到半个小时,曹再飞就落荒而逃。

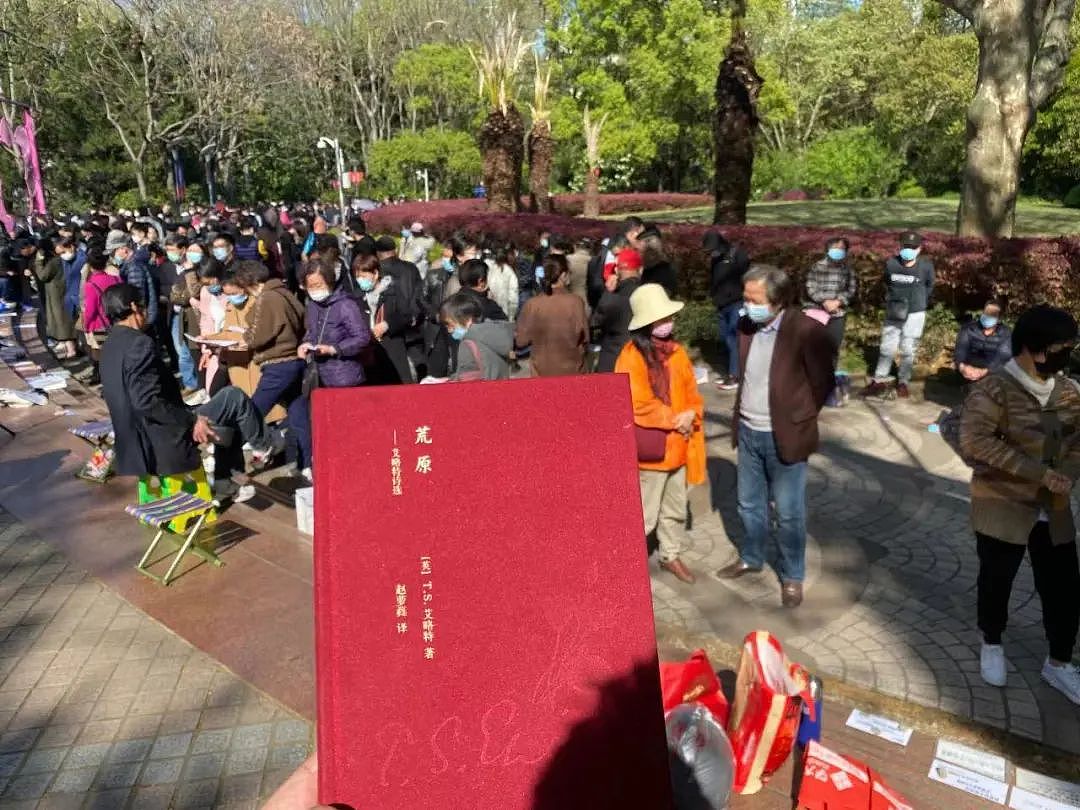

在上海人民公园读诗 ©曹再飞

那是2019年4月的一个周末,在上海著名的相亲圣地人民公园,他站在一个20厘米高的白色小板凳上,大声朗读艾略特的《荒原》。背后是为子女寻找相亲对象的大爷大妈们,眼前是穿梭不断的游人,热闹得如同集市,他的声音淹没在嘈杂的人声里,但依然能感觉别人奇异的目光在自己身上停留。他紧张得后背出了汗,读完第五个章节后,迅速抄起小板凳跑了。

但在接下来几年里的大部分周末,他几乎都会出现在这里。他住在上海的郊区,坐地铁到市中心的人民公园要一个小时,每次他都拎着小板凳,背着几本爱情诗集,为了不让自己读诗的声音像第一次似的被人声淹没,他购置了一个小蜜蜂扩音器,别在腰上,确保20米之内的人都能听见他在读什么。

一个胡子拉碴、衣着朴素的中年男人在这里深情朗读爱情诗,会得到一些几乎称得上不意外的反馈。有一次,当他念完泰戈尔的几首情诗后,一位帮孩子相亲的大妈认真地询问,这个人“脑子是不是瓦特了”?

在上海人民公园朗读《荒原》 ©曹再飞

放在平时,48岁的曹再飞不算是一个多么特立独行的人,他是上海大学美术学院的老师,给学生讲授西方美术史和艺术理论,在朋友眼中,这是一个温和到有点内向的人,“常常迁就、妥协,不与人相争。”他的锋芒大都体现在其作品里,在相亲角读爱情诗正是他的一件行为艺术作品。

读诗之前,曹再飞有一次因为办事经过人民公园,所有上海人都知道这处著名景点,但身临其境时,他才感觉到巨大而真实的震撼。那天天气很好,相亲的人也异常多,甚至造成公园道路的堵塞,他粗略估计了一下,可能看到了好几万个相亲广告,“你想想那个场景,在一个公园里,几万个广告,满地满眼都是”。“出摊”的大都是老人,他们守着一把伞,伞上挂着塑封过的广告,写着孩子的自身和择偶条件,曹再飞仔细看过内容,“条件都很好,收入比我都高(笑),有很多海归,本科在那个地方算学历低的。”也许正因如此,老人们也都待价而沽,他观察他们之间矜持的攀谈和试探,“有点像是一个市场,你有多少本钱,我有多少本钱,我们衡量一下本钱对不对等,然后我们再谈。”

©曹再飞

那些漫天漫地的小广告拼凑成了时代的爱情图景,曹再飞站在其中,不知道该如何形容自己的感觉,“好像每个人都很自然的,好像这是非常正常的。”他突然萌生了去那里读“温柔的、柔软的、美好的”爱情诗的想法,“在人群嘈杂的这种市场化的婚姻交易,我给你读美好的爱情诗,其实很日常,但也有点荒诞,好像有点不真实,可是又是这么真实。其实我们这个时代的很多事情,都携带这个特征。”

抵近人们习以为常的日常,识别并描绘出其中的一丝荒诞,是曹再飞一直以来的理念。他毕业于南京艺术学院油画系,画了十多年油画。他喜欢描绘日常,又总爱在细枝末节里,戳破日常的平静。他画过一幅《云端的旅行者》,那本来是德国画家弗里德里希的名画,一个男子站在山巅,背对着人群,凝望远处的云海,他画了两个戴口罩的美术馆的工作人员,他们正试图将这幅名画倒挂在墙上,曹再飞想用画作的颠倒来表达疫情以来整个世界的颠倒。

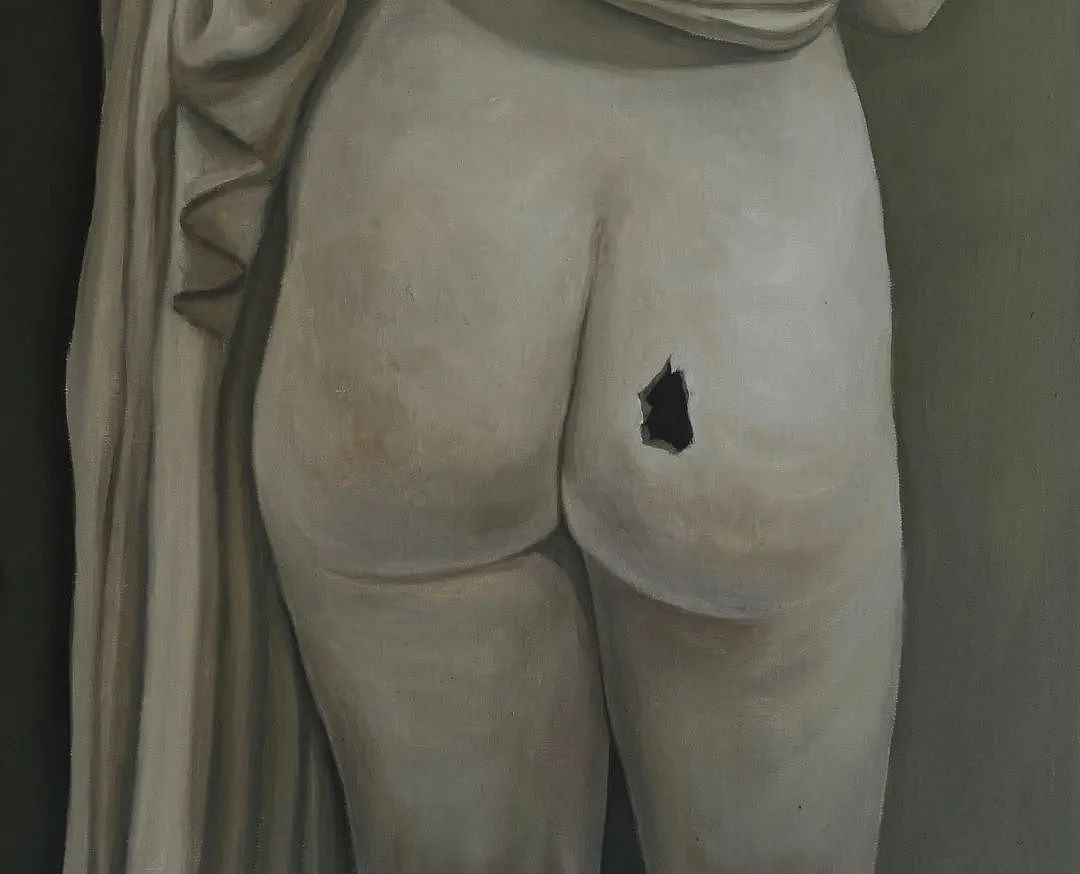

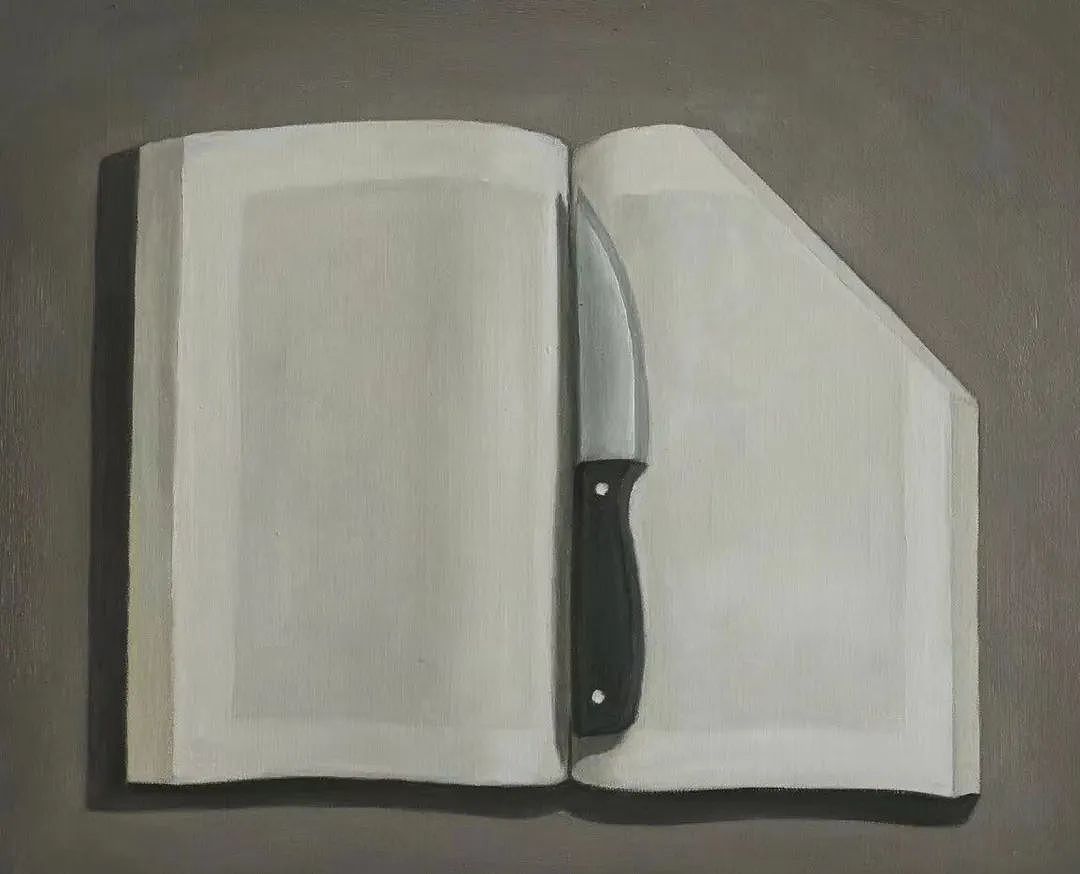

曹再飞油画作品 ©曹再飞

他想描绘那些看上去合理的,但同时又带着无法言说的危机感的画面,“题材大都是人们熟知的雕像、名画和日常事物,用一个不经意的动作改变了它们原有的含义,形成了我自己的语法。”

他的作品透露出一种淡淡的、温和的讽刺,但他又是憨厚的,并不显示出过于尖锐的刺,在相亲角,他给自己的定位是:一个默默的朗读者。他很少跟围观的大爷大妈们攀谈,即使聊天,也不触及彼此对爱情的看法,“我不干扰他们,也不去说理,说理这个东西你说不过他们,而且没有意义,我就只在那里读爱情诗。”

即使如此,依然会常常遇到麻烦。曾有公园的执勤人员来找他,说有人投诉他扰民,他解释说,读诗是一件美好的文化公益,对方说,那你小声点儿,然后离开了。还有一次,公园的保安来问他们是不是在读圣经,他说不是,解释了这些诗集是出自正规出版社,保安也走了。

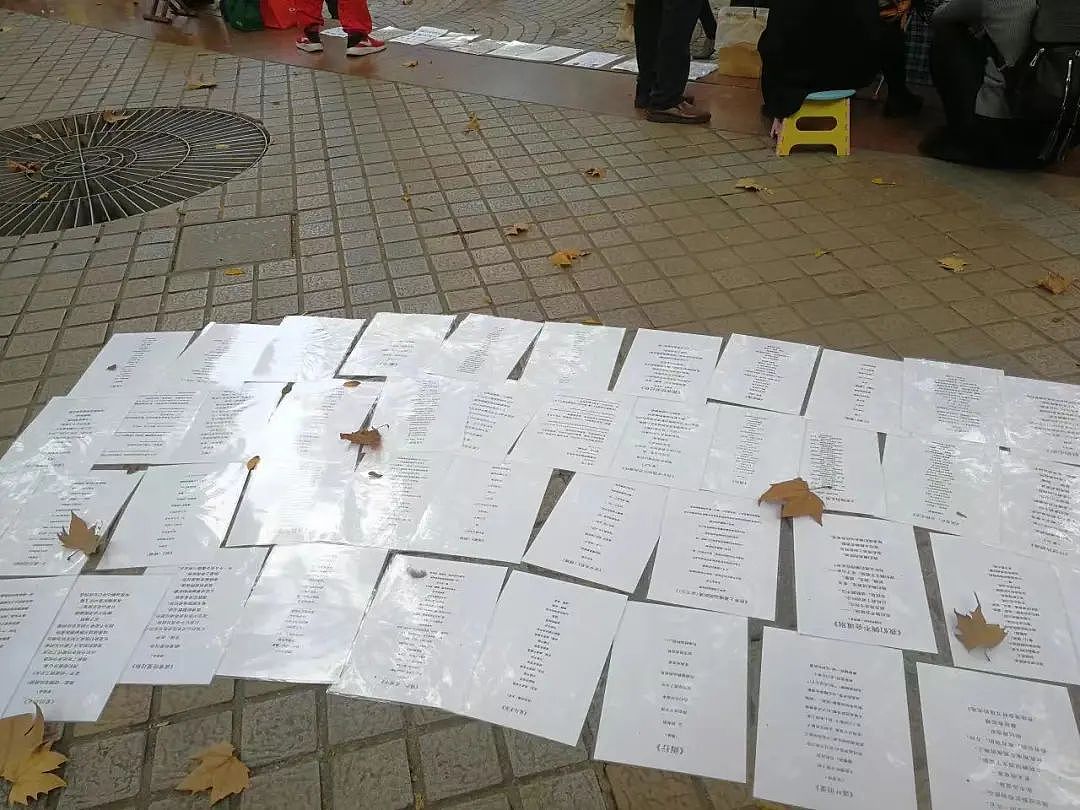

曹再飞打印的爱情诗©曹再飞

他曾效仿相亲小广告打印了54首爱情诗,摆在小板凳的前面,在长达两个月的时间里,别人都以为那是相亲广告,后来被维持市容的人发现了,对方表示不能摆这个。

“这个怎么能摆地上呢?”对方问他。

“别人不都摆地上吗?”他说。

“人家那是征婚广告,你这是什么?”

“我这是爱情诗。”

“你这个不行。”

对方想要没收这些诗,曹再飞好说歹说才讨了回来,他诚恳地表示以后不会再摆了。

“爱情是一种理想”

相亲角的大爷大妈们对曹在飞的理解除了“神经病”之外还有一种:这是一种推陈出新的相亲方式吗?他答不是,他已婚,且有娃。

我问他是否遇到过他所倡导的那种、超越物质条件的纯粹爱情,他沉默了几秒钟,之后轻轻地说,“因为没有这种美好的体验,是人生的缺憾,所以爱情才是一种理想。”

诗歌是对这一理想的完美表达。在相亲角读诗的时候,站在那个小板凳上,他有时候会读得很忘我,声音变得缓而轻,爱情诗大都情感浓烈,有一次读完舒婷的《致橡树》,他抬头发现有不少路人在静静地听。也有让人啼笑皆非的场面,一次有一位路过的大爷,上身赤裸、拎着外卖,肩上搭着一条毛巾,在他面前停下来,表情严肃地听完一首诗,什么话也没说走了。有时候工作日去,一个人都没有,他也照样朗读。

曹再飞记得自己最开始接触诗歌是在1990年代上大学的时候,那时候最流行的诗人是海子,他还读过当时获得诺贝尔文学奖的墨西哥诗人帕斯的《太阳石》。但在后来的很多年里,他忙着读书、画画、工作,是这次相亲角的行为艺术才让他重新捡起了诗歌。

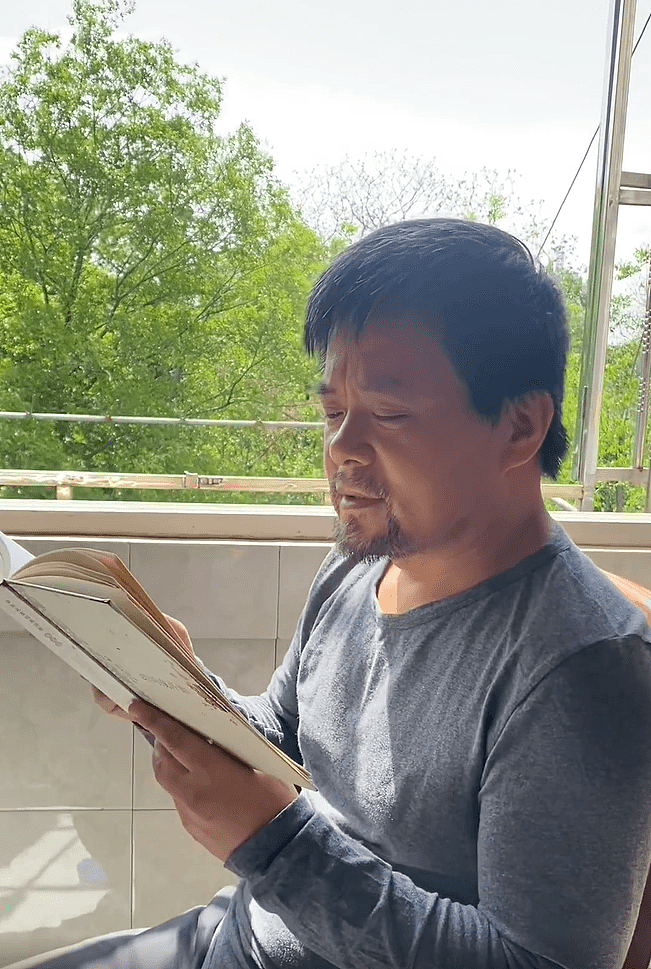

在2022年,上海疫情期间,他被封控了三个月,诗歌成为他浇灭心中块垒的方法。他家阳台朝南,有一个小公园,可以看到绿色的树,有很多鸟在叫,他就站在那里每天读一首诗,读保罗·策兰的《死亡赋格》,读海子的《亚洲铜》,

亚洲铜 亚洲铜爱怀疑和飞翔的是鸟 淹没一切的是海水你的主人却是青草 住在自己细小的腰上

守住野花的手掌和秘密

也会有读到情不自禁、潸然泪下的时刻,他说:“那时候靠读诗来安抚自己。”后来,他把这些读诗的视频发到网上,拥有了一些每天等着读诗的观众,有人给他留言:“听一首诗,觉得心情也好了很多。”“有很多人觉得每天能看到还有人在读诗,他可能也看到一点希望。”他说。

封控期间在家读诗©曹再飞

也是在那一段时间,他读到帕斯的早年访谈,里面有一段回答很触动他,记者问他:“诗歌的用途是什么?哪里是诗人理想的天地?”帕斯说:“理想的地方是,在那里实用性不再是社会的最高价值,而想象力-欲望则是基本价值之一。诗歌的用途就是让我们想起那些无用的事物最大的用途,性爱的激情,自由,欣赏,对权势说不的能力。我们称之为情感世界的一切,包括最黑的,都是诗歌的原材料,当然也少不了欢乐,生存的欢乐……诗歌的用途在于赞扬那种从表面上看来没用但却是人类本质的东西。”

他告诉我,生命里很多的低落时刻,都是被艺术和诗歌拯救的,他想这也是为什么他自己一直还在画画,还在做艺术作品的原因。他并不是艺术市场上的明星,我问他画卖得怎么样,他很不好意思地说:“不太好。”前两年市场比较火热的时候,他一年能卖二十来幅画,但今年只卖了两幅。当他知道我看了他发在公众号上的画时,很郑重地说了两次“谢谢。”

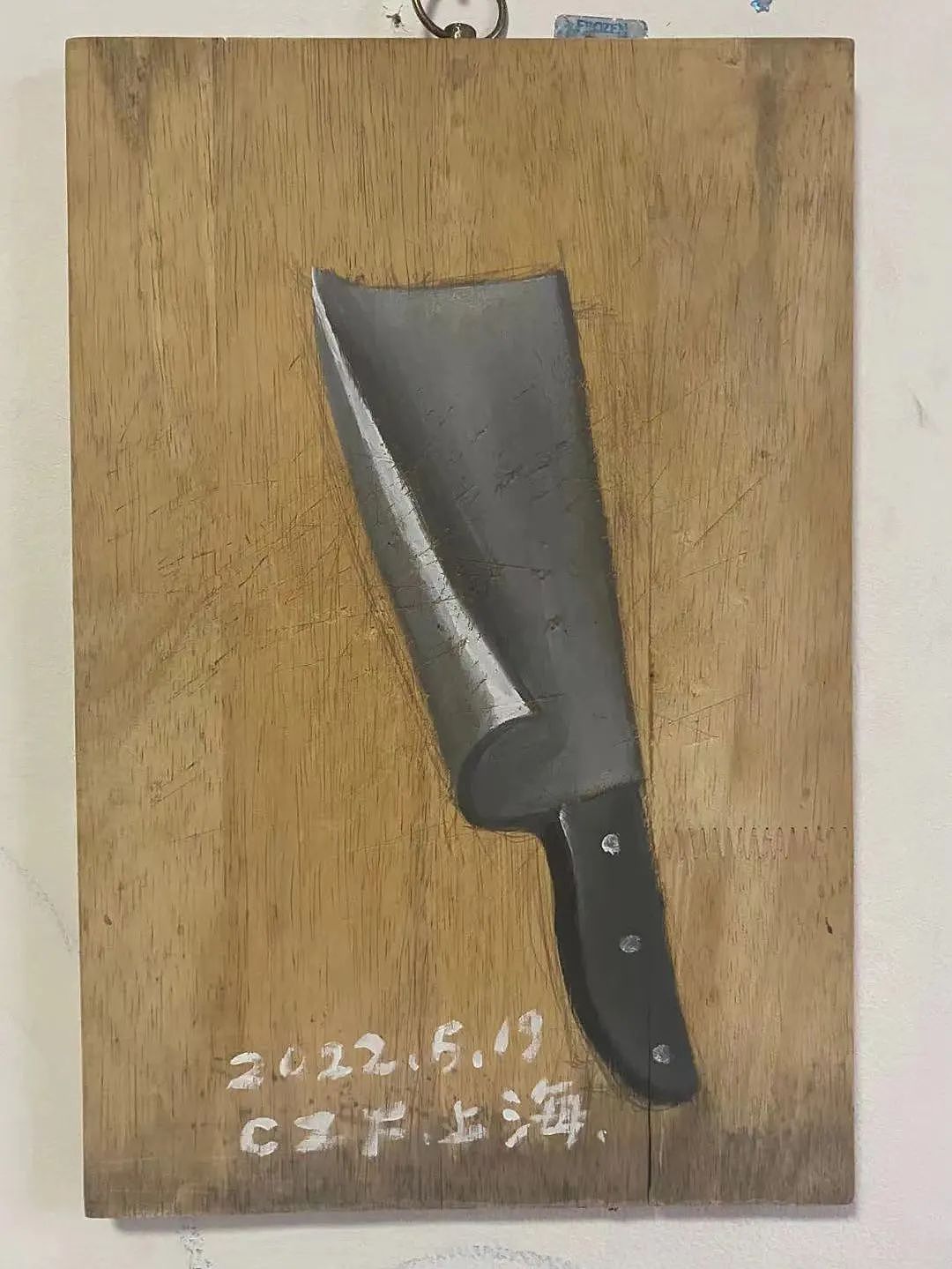

封控前,他带了十几张油画布回家,算着画完应该差不多解封了。有一幅画里,他画了一个男人,坐对桌上两颗长毛的土豆,内心挣扎,到底要不要吃掉,最后愁秃了头。他画到家里的画布和画框都用完,还没有解封。于是他开始在家里的锅碗瓢盆上作画,在铲子上画一朵白云,在平底锅上画蓝蓝的天空,在菜板和盘子上画葱葱绿树。在封控的第89天里,解封前一天,他画完了家中最后一块菜板。

在锅碗瓢盆上作画©曹再飞

那个关于爱情的问题,他无法回答,但当描述自己和艺术之间的关系时,听上去就像是他的爱情,“艺术家比的是才华、见地和语言技能,我想这些我都不具备,只是因为喜欢、不舍,所以才一直坚持,像是爱上了一个无形的女人,纠缠中无非是煎熬和欢喜。当然自己也并非一无是处,因为真的喜欢就拥有了伦理学意义上的真诚、坚定和爱,有了爱便会在无望中寻找希望,终究艺术是人类的某种内在的盼望。”

“让我来读一首吧”

疫情之后再去相亲角,曹再飞有一种恍如隔世之感。

一座城市在停滞之后重启,这个最热闹的地方人少了很多,稀稀落落的。当然也有好消息,这里大爷大妈们仿佛终于接纳了他,当然这种接纳也很有限,来得多了,不过是从“神经病啊”变成了“你又来了”。但无论如何,他和他们变成了可以打个招呼的关系,“他们对我没有敌意了。”

保安也不再干扰他,默认了他是这里的“合法”存在。不过有一次,因为疫情防控,他还是被赶走了。这次行为艺术原定在苏州有一个展览,也因为疫情原因取消了。

在这里读了近两年的诗,除此之外,还有什么变化吗?好像也寥寥。“艺术在现实面前往往是无力的,读爱情诗也改变不了那里的环境,但曾经有人在那里读过一年的爱情诗,为冰冷的世界注入过爱情(就够了)。”

但曹再飞喜欢上了读诗这个事情,那成了他行为艺术最主要的表达方式,在相亲角之后,他又尝试在其他的地方读诗,有一次在上海沪太公路上一路狂走读完一本艾略特的《空心人》,读到浑身是汗嗓音沙哑。朋友的墓地、合肥一所空荡荡的监狱旧址,他甚至还去过一间酒吧读诗。那是受一位朋友的邀请,酒吧里本来很嘈杂,音乐突然变得和缓,客人们很惊异,曹再飞在酒吧里唯一的一束光下读了北岛的《白日梦》《爱情故事》和《波兰来客》,还是踩着那个小板凳,他想表达的是:“声色犬马、醉生梦死的那种环境,可能也需要真情和片刻的安宁吧。”

在马路上奔走读诗©曹再飞

但无论在哪里读,他所得到的,大都是惊异的目光,仿佛他是一个很怪异的存在,“你就感觉到诗歌好像没有安身之处,它是被抛弃的一个弃儿,一个流浪的弃儿,无处藏身。”

在文学评论学者刘康凯看来,那几乎是诗歌命运的必然。他觉得曹在飞在相亲角一直带着的板凳就像一个隐喻,“板凳立足于大地又高于大地,把诗歌托举到一个合适的位置。在一个危机的时代,诗歌不应耽于凌空舞蹈,它还有责任在略高于大地的位置上把大地上的生命引领向上,但这个行为似乎注定是一种失败,因为诗的社会功能看起来如此弱小,它有什么能力去改变一个时代的精神状况?”

但曹再飞还是想把读诗这件事做下去,在相亲角读诗时,有时候念完一首动人的爱情诗,会有围观的人鼓掌,他觉得很开心,很受鼓舞。在那么多人、那么多公开场合读诗,他觉得自己也变得勇敢了许多,不再是那个被别人注视就会出一身汗的人了。

那么大声地读了多首诗,也许并非徒然无功。他记得有一位姓陈的老先生,看上去文质彬彬,给自己的女儿找对象,在相亲角呆了很久,常常看曹再飞读诗。在曹在飞读了很久的诗之后,那位老先生走了上去,“小伙子,让我来读一首吧。”他站在了那个小板凳上,读了一首普希金的诗,曹再飞不记得他读的是哪一首了,他只记得老先生专注的表情。

读完之后,老先生和他拥抱了一下。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64