我叫露娜(@三皮和露娜),今年29岁了,是一个生活在武汉的外国新娘。我爸爸是亚美尼亚人,妈妈是哈萨克斯坦和俄罗斯混血,所以我身上一共有三种血统。有意思的是,我和老公也是跨国婚姻。他叫裴波,是我在武汉旅游时遇见的一个湖北男生。被他在酒店前台搭讪认识后,我们很快就恋爱了。

裴波并不富裕,无法给我们的未来提供太多保障,比如一间属于自己的房子。但他非常爱我,也很包容我,这就是我为什么嫁来中国的原因。可是结婚之后,我们两个经常为一些小事吵架,我和婆婆也总是有一些互相不理解的地方。

朋友说,这些问题大部分中国新娘都会遇到,可我觉得,这和跨国婚姻也有很大关系。所以我想分享我们的真实经历给大家。如果你也打算和外国人结婚,那么请参考我们的故事。

这是我们在武汉租的房子,我的职业是家庭主妇。

我和裴波来自不同的社会阶层。他从小生活在湖北荆州的一个小县城里,爸爸妈妈都是车间工人。我是在哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图长大,家里经营着水产生意,相比起来更富裕一些。不过,在爱情这个方面,我从不觉得经济上的差距有什么问题,因为我父母也是同样的情况。

我爸爸出生的那个年代,亚美尼亚还属于苏联。他的家乡在亚美尼亚一个“很普罗旺斯”的乡下,这不是赞美那里有多浪漫,而是代表贫穷。18岁离开学校后,爸爸被派到哈萨克斯坦当兵。有次放假休息,他去当地朋友家玩,碰巧遇见邻居家的女孩出门,一眼就喜欢上了她。

这个女孩就是我的妈妈,她年轻漂亮,爸爸高大帅气,两个人互相欣赏。后来爸爸鼓起勇气,约妈妈出来聊了很多次。当时俄语是两个国家的通用语言,所以他们聊天完全没障碍,越聊越喜欢。两年兵役结束后,爸爸一回到亚美尼亚,便请求爷爷出面去提亲。

这是我奶奶和妈妈小时候的照片,奶奶很疼爱这个宝贝女儿。

妈妈家里有鱼类加工厂的家族生意,原本可以选择差不多的家庭联姻。不过在挑选女婿这件事上,她们一家人更看重人品,我爸爸是一个有责任感的人,是否来自乡下已经不重要。两家人见面后都很认可,没多久就安排了婚礼。

嫁到亚美尼亚一年后,妈妈因为想念父母,和爸爸一起回到哈萨克斯坦定居。爸爸成了鱼类加工厂的一名业务员。他负责联系客户,把我们家的鱼产品分销到各个超市的货架上。他脑袋聪明,凭借出色的销售能力,没几年就成为加工厂的中高层管理。后来看到建筑行业有市场,他果断辞职,自己开了一家小型建筑公司,生意很红火。

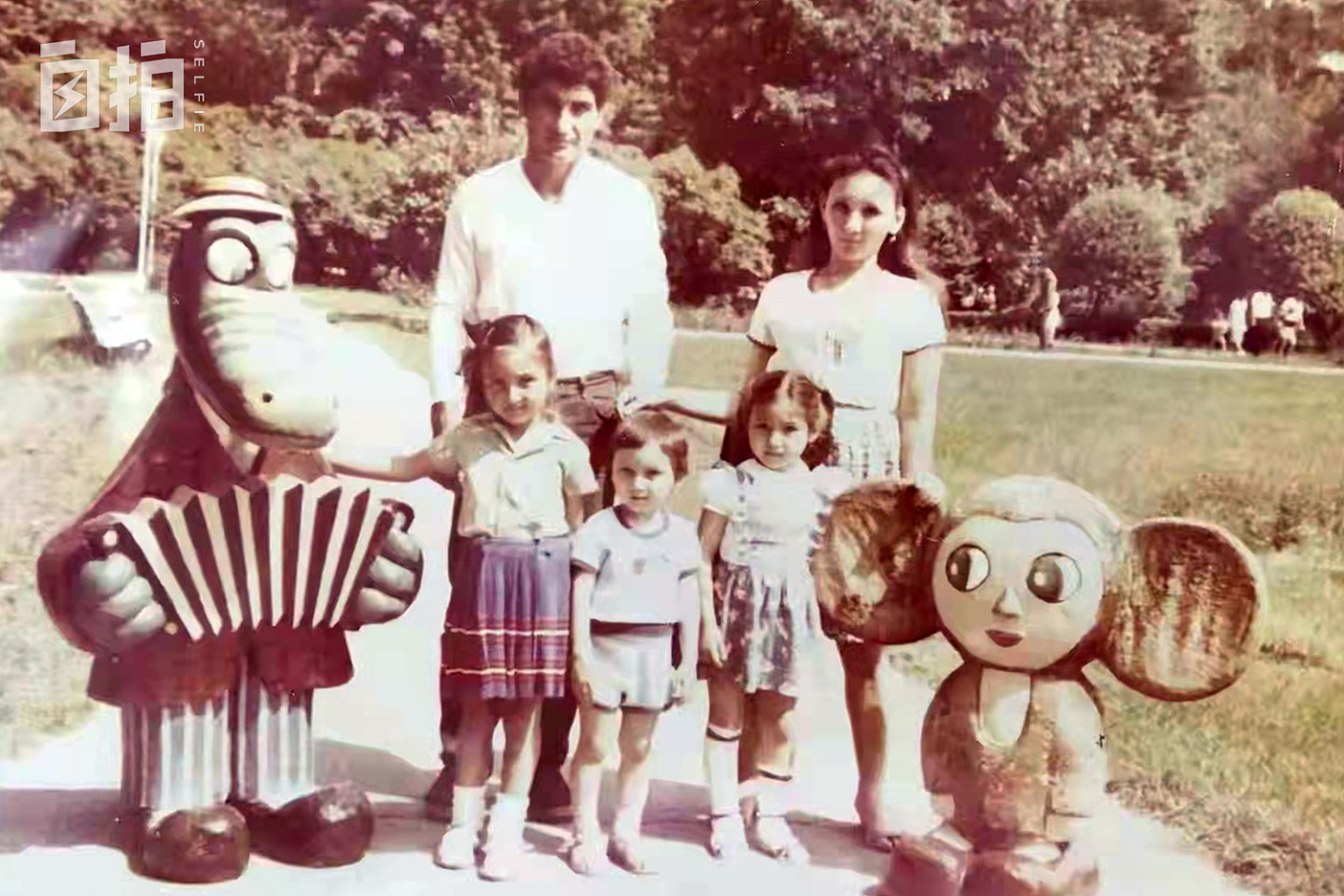

他们两个忙着各自的事业,直到妈妈35岁时才生下我。有了我之后,无论生意再忙,爸爸都会把每周的星期天空出来,当作我们的“家庭日”。有时候是去公园,有时候是去电影院和游乐场。他们一直把我当成小公主在养,“快乐”这两个字,在我的童年从来没有缺失过,所以小时候我总是贪玩、任性。

爸妈,我和弟弟大卫及表妹的合影。

以前,哈萨克斯坦的学校不像中国有幼儿园、小学、初中、高中之分,都是在同一所学校,从一年级一直上到十一年级。7岁的时候,我第一次走进学校。调皮的我实在不习惯和老师同学待在一起,特别讨厌学习。为了逃学,我曾经偷偷躲到学校附近的一个地洞里,以至于大人们给我取了一个外号叫“洋葱”,就是让人流泪、头大的意思。

爸爸是军人出身,管我管得很严,有点像中国的虎爸式教育。他逼着我学习弹钢琴,说是为了让我的性格静一点:“别看你现在不喜欢,等有一天你能静下来学习知识,就会感谢我们。”如果我闯了祸还不认错,他一定不会手软,会直接动手打屁股。后来,我终于知道努力了,成绩从倒数慢慢升到中等。哈萨克斯坦是内陆国家,我很想长大后出国看一看,英语科目学得尤其认真。

左边是我的表妹,右边是我小时候。

18岁那年,我上完了十一年级,该从学校毕业了。想着自己成绩不算太好,又静不下心读大学,还不如早早进社会工作。靠着青春靓丽的外表,我被哈萨克斯坦的松下公司录取做了一名导购员。工作满一年后,我凭借会英语的优势,争取到了去迪拜分公司岗位交换的机会。

2011年,我转入迪拜的松下公司工作。我非常喜欢那里的企业文化,老板有修养,从不骂人,愿意耐心地教我们这些新人入行。有几次,他还邀请我和另外一个男同事去家里做客,亲手做寿司给我们吃。公司大多数员工都是当地已婚人士,我们经常聚一聚,就不会感觉那么孤单。如果不是后来得到了无法拒绝的机会,我想我会一直待在那里。

2013年的一天,我在上网的时候偶然刷到一条广告,内容是迪拜航空在招聘空姐,海报上的空姐美丽大方,很有职业女性的魅力,一下子吸引了我。小时候,我就喜欢守在电视机前看日本动漫《美少女战士》,总幻想着自己也能在天上飞来飞去。我突然意识到,当空姐正好可以实现这个愿望,于是大胆投了简历。

当空姐需要保持身材,我从那时起开始锻炼,一直保持到现在。

经过面试与笔试,我在等待两个月之后收到了一封录取通知。通知上说,如果我想入职,需要先去卡塔尔参加一个月的集中培训。虽然有点舍不得松下公司,但机会难得,我辞职去参加了培训。从正式入职到2017年离职,我一共在迪拜航空公司做了三年空姐。

当空姐时的我,很多人都说像芭比娃娃。

刚开始,我负责一些短途航班,都是飞阿联酋这些中东国家。业务熟练后,我被转去了长途航班机组,例如德国、加拿大这些地方。长途航班一般飞行8个小时,长一点需要10小时到12小时,不仅辛苦,有时候还要处理一些乘客的突发状况。

一些乘客在醉酒后坐飞机,喜欢大声讲话、唱歌。如果劝说不管用,我就得想别的办法,比如再拿出一点高度数的红酒,让他们在酒精的作用下老实睡觉。

空姐这份工作没有大家想象中的那么自由。迪拜是穆斯林国家,我们的航空公司有严格规定,即便完成飞行任务,也不能玩到很晚去逛街,去夜店放松,更不能随便拍工作照发布在网上。这份职业的优点是工资丰厚,每个月,我都能拿到4000美元工资,相当于两万多人民币。

做空姐时学习的礼仪知识,我到现在都还记得。

在迪拜,我交了一个本地男朋友,他开了一家图书公司,算是中产阶层。和他在一起的日子很难忘,他带着我认识了真实的迪拜。迪拜人确实有钱,我逛商场的时候,经常看到有钱人开着豪华超跑,带着三四个老婆去消费,让人惊讶地说不出话来。

但迪拜也不像媒体报道的那么完美,男朋友带我看了贫民区,这里也有一些靠政府救济金过日子的穷人。我还发现,许多当地人其实有点瞧不起外国人,尤其是非洲人和亚洲人,以及工作看上去不是那么光鲜的人。

有一次,我和非洲同事去俱乐部喝酒。门口的保安把我们拦住,非不让我们进去。他一点也不掩饰,直接说不欢迎黑皮肤的人,我可以进,但同事不能进。我很生气,大声嚷嚷:我们都是人,为什么要区别对待?保安只是冷冷地解释,黑人可以去黑人专属酒吧,这里不能进。没办法,我和朋友只能去另外一个没有肤色歧视的印度酒吧。

最让我伤心的是,后来和男朋友分手也是因为身份问题。我曾去他家里见过父母,但他家人思想偏保守,明确表示不希望儿子找外国人结婚。男朋友犹豫不决,对我们的未来没有规划,每次一问他就含含糊糊,我想与其这样,还不如分手算了。这件事让我很受伤,分完手就辞了职,决定离开这个伤心地。

分手后,我回哈萨克斯坦阿拉木图疗伤,偶尔出来家附近的商场散心。

回国后,我没有找正式工作,平时在网上帮朋友卖化妆品和衣服。那段时间,我感觉还是没有从失恋中走出来,情绪不稳定,时常发呆。为了让自己尽快恢复状态,我听从朋友的建议,来到离哈萨克斯坦很近的中国旅游。朋友只来过武汉,对那里的印象很好,所以我的旅行目的地也定在了武汉。

2017年夏天,我一个人来到武汉,住进了汉口江滩旁的一家便捷酒店。我带的都是便装,那天穿着简单的T恤和牛仔裤,扎着丸子头,只化了淡妆。在前台办入住登记的时候,我发现一个高个子男生一直回头盯着我看。我想可能因为我是外国面孔,中国人见了比较好奇,便礼貌性地对他微笑。

办理好手续,我上楼休息了几个小时,直到晚饭时间才下楼。结果走到酒店大厅的时候,我又看到了那个男生,他坐在大厅沙发上,像是在等人。看到我之后,忽然起床径直朝我走来,磕磕巴巴地用英语说:“我能加你的微信吗?我想和外国朋友练习一下英语。”

他看上去有些紧张,但明显带着善意。我笑了一下,想着可以顺便请教他武汉哪里好玩,就爽快地通过了微信。其实我才刚刚下载这个软件,还不怎么会用。

最开始和裴波认识,他开车带着我逛武汉街头。

这个突然出现的男孩叫裴波,加上微信后,他说自己是在汉口做马拉松会场搭建和计时工作,还邀请我第二天去江滩边玩。这次我没有答应,因为我还不了解他。就这样闲聊了十多天,我才确信他是一个可靠的朋友。

我答应了他的邀请,跟他在武汉闲逛。我们吃了路边摊的麻辣烧烤、凉拌毛豆,还有一些看上去似乎不太新鲜的海鲜。武汉看上去非常热闹,有的市民翘着二郎腿坐在街头,很随意地和别人聊着天;江汉路上则到处都是大学生,中南商业街上,有很多三口之家在游玩。让我觉得中国的生活要比哈萨克斯坦丰富很多。

我和裴波都喜欢玩游戏,他还带我去体验了中国的网咖。我没有身份证,他就用他的帮我开户。为了保护我,他一直守在我的机位旁边,陪我玩游戏到半夜。实在困了,他就抱着手臂躺在椅子上仰头大睡,看上去憨憨的,很可爱,也让我有一种奇妙的安全感。

这一个多月的相处短暂又美好,我渐渐忘记了和迪拜前男友的伤心往事,但直到我旅游签证到期回国,裴波都没有向我表白。那年冬天,裴波一直问我冷不冷、过得开不开心。这时候他终于鼓起勇气向我表白,说我漂亮、善良、实在,希望我和他交往。

我发现自己心里也有点放不下他。2018年春天新年刚过,我又申请了来武汉的旅游签证。这一次,我们不再是朋友关系,而是男女朋友,我没有去酒店,直接住进了他在武汉的出租屋。

第二次到武汉,我和裴波在一起了。

和裴波恋爱的日子里,我因为不会中文,没办法在外面找到合适的工作,一直跟在他身边。虽然我家爸妈不缺钱,但我不喜欢找家里要钱,来武汉后积蓄也花得差不多了,后来穿着都很不讲究,买几十元的牛仔裤、皮夹克和网鞋,经常在路边小店吃家常菜、卤菜或者炒饭,有时候两人吹一瓶啤酒,一顿下来只花30多,简单却满足。

最让我感动的是,我们恋爱半年后,裴波在和父母视频时主动介绍我,夸我对物质要求不高,是一个会过日子、善良、简单的女孩。他向父母坦白,自己32岁了,到了该结婚的年纪,特别想娶我。他父母不反对,说关键看我们自己。后来裴波偷偷告诉我,其实他们家人有顾虑,担心因为语言不通、文化不同,我们会出现不和谐的问题,甚至怕我因为太漂亮眼界高,看不上他们家。

向父母公布恋情后,裴波带我回了他的老家,这是和他奶奶的合影。

我也把裴波介绍给了我的父母,夸他为人善良努力,虽然经济条件不是太好,但我们可以一起在武汉挣钱。我爸爸没说什么,妈妈祝福我,希望我能开心。她说我们家人其实都不太考虑男方经济条件,当年爸爸也很穷,后来慢慢奋斗,一切都有了。

这句话让我吃了“定心丸”。2018年7月,旅游签证到期后,我再次回到哈萨克斯坦,这次回来主要是为了去政府部门开单身证明,这样才能在中国办理结婚证。回到哈萨克斯坦的那两个月,我一想到要离开从小到大生活的城市就很伤感。阿拉木图这座城市很大,阳光充足,街道干净,有很多树,留下了很多我小时候上学,和父母去游玩的记忆。

但人这一生还是要和爱人生活在一起的,如果我爱上一个男人,我愿意为他背井离乡。不需要他有房,也不需要他按照中国习俗拿出很多彩礼。

这是我居住的城市阿拉木图的街头喷泉,一个我经常去的地方。

2018年十一前夕,带着我的单身证明和他的证件,来到武汉市洪山区民政局领证。去了之后办事人员告诉我们,单身证明还需要拿去哈萨克斯坦驻中国使馆做认证,我们只好坐动车去北京办理。10月底,我们第二次来到民政局办手续,又被叫停。我很崩溃,实在不想跑了。

这次是因为工作人员不认识阿拉伯文字。他们说,需要把单身证明拿到指定的翻译机构进行翻译。我们找了武汉大学旁边的翻译机构,花120元钱解决了这个问题。第三次进民政局,我们才拿到结婚证,终于松了一口气。

2019年2月9日,我和裴波在公安县的酒店结婚。那天很热闹,裴波的亲戚、同学朋友都过来吃酒席。但我至今都记得,我是一个人与裴波结婚。我在哈萨克斯坦的父母、妹妹和亲戚都没有过来参加婚礼,因为婚礼是裴波家按照习俗定好的日期,我父母过来要申请签证,很难按时赶过来。婚礼现场我也有笑,但是笑得很忧伤。没有父母的祝福,哪个新娘子会高兴呢?

我和老公的中式婚礼照片,大红色,很喜庆。

婚后,我和裴波经历了一段蜜月期,中间也有因为文化差异出现分歧的时候。在哈萨克斯坦,夫妻结婚后都会戒指不离手,这是已婚的象征。但我发现裴波上班后就不怎么戴戒指。我很生气,质问他是不是不戴戒指就可以认识新的女孩,婚礼上的誓言是不是都忘记了?裴波拗不过我,只能妥协,除了健身和睡觉可以摘下戒指,其他任何时间都戴着。

再比如我们去他朋友家吃饭,我会根据哈萨克斯坦的习俗给主人家带礼物。可是他的朋友来我家吃饭的时候,都是两手空空。刚开始我很不习惯,觉得这样没礼貌,后来才明白是因为他们关系太好了,就不会在意这些。

我和婆婆之间也会有一些不理解的地方。有次我请她来家里住几天。之前我都习惯攒够一桶衣服再洗。但婆婆趁我和老公不在家的时候,自己直接用手洗了。看到阳台上晾满的衣服,我很是尴尬,因为在我们国家,如果客人在我们家,是不会让客人做事情的,更何况是洗别人的衣服。除了洗衣服,她还一直打扫卫生、买菜做饭。其实我特别希望她能停下来,让我做好待客之道。

这只是刚开始的一段小插曲,后来长时间相处下来,我才感受到和老一辈人的代沟。新婚第一年,我们回老家和公婆一起住,每天早上都会被婆婆突然闯门而入的声音打搅,好像完全没了隐私。她总是抱着一篮子衣物,绕过大床,径直走到阳台晒衣服。有几次开门,我和老公正抱着亲热......后来我认真和老公说了这个问题,希望婆婆能给我们更多私人空间。

老一辈人还特别喜欢节约用电,这是好习惯,但我觉得如果过度节约的话就不好,反而会影响生活。我们主卧的卫生间安装的是一个12瓦的节能灯,光线有点暗,我洗漱化妆的时候不太方便,都是直接开浴霸。

公公婆婆看不惯这种行为,他们悄悄告诉裴波,让他提醒我节约用电。后来我再化妆的时候就会把房门关上,再悄悄打开浴霸,尽量加快速度节省电费。他们也就不再说什么了。

这是我回公安县老家时,和中国婆婆在油菜花田里合影。

婆婆不在家的日子里,我就自己做卫生、给老公做饭,学习中文,偶尔会去裴波朋友开的装修公司做礼仪小姐。裴波在做赛事会场搭建和计时员,每个月工资差不多八千到一万,扣掉房租和生活费,我们可以攒4000元。虽然不多,但我们会一直努力攒钱,等攒够房子首付后,我们会买房,生小孩。

原本我打算让父母也来中国生活一段时间,可惜2019年底武汉出现了新冠疫情,计划泡汤了。我和老公也回到了公安县的老家。我们一直隔离在家,看着新闻干着急。疫情好转后,我们总算能回到武汉,但生活明显比以前窘迫了。整个2020年,武汉基本没有举办赛事,没有户外活动需要计时员,所以裴波每个月只拿基本工资2500元,而我也没有找到工作。

2020年6月底,裴波膝关节损伤做软骨移植手术,让我们的生活又雪上加霜。那段时间我一直陪着他、照顾他。带他做核酸检测、胸部CT检测,还第一次在病房陪床。为了让他躺着舒服,我随时为他调整病床高度,还搀着他上厕所。看着老公慢慢好起来,我心里很满足。

老公当时在病床上做手术,我守在床边,随叫随到。

住院期间,我们一家收入惨淡,几乎到了入不敷出的地步。裴波想试试不出门就能赚钱的工作,就想到了做自媒体。2020年7月12号这天,我们在西瓜视频上发布了第一条视频,讲述我们的跨国爱情故事。很多网友都喜欢看。后来我们断断续续拍摄了一年,差不多有6000多元收入。钱虽然不多,但我们相信,等老了再回头翻看这些视频,会很有意义。

我喜欢吃味道重的卤鸡爪,自己没事就学着在家里做,还专门做了一期视频。

熬到2021年,武汉的户外活动多了起来,老公又忙着自己的老本行,收入很可观。体育赛事活动一般都是在早晨举行,所以老公几乎每天都是5点起床上班,带着赛事设备到现场,经常到晚上10点才下班。

因为没有生小孩,我们两个还面临催婚的压力。前不久,我和妈妈视频聊天,她又一次催我要尽快为生小孩做准备,她还和裴波开玩笑:“生小孩很难吗?用我来中国教你们吗?”我们有苦难言,只能尴尬地一笑。

我们也想有个混血宝宝,不过现在不是合适的时间。经常看我们视频的朋友都知道,我们没有自己的家,出租屋只有60平米,面积小,而且环境不太好,我们还没有足够的钱去买房。而且,我们俩之前都比较爱喝酒,得先把身体调整到备孕状态。现在我们经常一起去健身房锻炼,去桑拿室蒸桑拿,努力为生出一个健康的宝宝做准备。

未来我们要努力买房换车,把我妈妈也从哈萨克斯坦接过来长住,让她感受在中国生活的好。等有了宝宝,我的中文应该也就学得差不多了,可以教她四国语言,让她能走得更远,看更大的世界。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64