武汉病毒研究所唯一外籍专家、澳病毒学家发声:我从未染疫,实验室泄漏可能性极低(组图)

本文译自Bloomberg,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

作为武汉病毒研究所唯一的一名外籍科学家,澳洲病毒学家Danielle Anderson于近日接受了彭博社的采访,讲述了自己所了解的武汉病毒研究所。

全文如下:

在中国中部出现首例新冠确诊病例几周后,Danielle Anderson工作的地方就成为了全球名声最差的实验室。然而,这名澳洲病毒学家依然想知道自己是否有错过什么。

作为研究蝙蝠携带病毒方面的专家,Anderson是唯一一位曾在武汉病毒研究所BSL-4实验室工作过的外国专家。

该实验室是中国大陆首个专门负责处理地球上最致命病毒的实验室。Anderson在武汉病毒研究所的工作于2019年11月结束。

作为一个世纪以来最严重疫情溯源调查的焦点,Anderson将从一个内部人士的视角,讲述她所认识的武汉病毒研究所。

6月22日Danielle Anderson在墨尔本(图片来源:Bloomberg/摄影师:James Bugg/Bloomberg)

新冠病毒与武汉病毒研究所研究的同家族病毒出现在同一座城市,这也让人们怀疑病毒会不会通过一名被感染的员工,或是被污染的物品,从实验室内泄漏出来。

中国从疫情初期就缺乏透明度也助长了这些猜测。后来,这些猜测被美国揪住不放,这也使得原本为阻止下一次疫情爆发而进行病毒溯源调查,变成了地缘政治的雷区。

武汉病毒研究所新发传染病研究中心主任石正丽正处于争议的漩涡当中。在很长一段时间内,石正丽都是Anderson的同事。由于其工作是在洞穴中捕捉蝙蝠,研究它们所携带的病毒,所以石正丽也被称作“女蝙蝠侠”。

美国方面质疑这个实验室的安全性,称其科学家通过一种有争议的方式——以一种可能让病毒变得更危险的方式改造病毒——进行研究。

这与Anderson在接受彭博社采访时所描述的地方形成了鲜明对比,这也是Anderson首次在接受采访时介绍该实验室的工作情况。

武汉病毒研究所BSL-4实验室(图片来源:Bloomberg/摄影师:Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Anderson表示,半真半假的报道和歪曲的信息掩盖了对实验室功能和活动的准确描述,这些功能和活动比媒体所描绘的更为常规。

“这并不是说它很无聊,而是说它是一个与所有其他高控制级别实验室一样的普通实验室。人们所说的根本不是它真实的样子。”

目前,Anderson正在墨尔本的Peter Doherty感染和免疫研究所工作。早在2016年,Anderson便开始与武汉病毒研究所的科研人员展开合作。

当时,Anderson是新加坡Duke-NUS医学院生物安全实验室的科学主管。她的研究项目——为什么埃博拉和立百等致命病毒不会在其宿主蝙蝠的身上引发疾病——对武汉病毒研究所正在进行的项目有所补充,而这家研究所也提供资金鼓励国际合作。

作为病毒学界的新星,42岁的Anderson表示,她在武汉研究埃博拉病毒实现了她毕生的职业目标。

她最喜欢的电影是1995年上映的“Outbreak”,讲述的是疾病专家如何应对一种危险的新病毒,而这也是她想要从事的工作。对她来说,这意味着在一家高控制级别的实验室研究埃博拉病毒。

这份职业也让Anderson走遍了全世界。在澳洲Geelong迪肯大学读完本科后,她就在波士顿的Dana-Farber癌症研究所做实验室技术员。

后来,Anderson又回到了澳洲,并在杰出病原体学家John Mackenzie和Linfa Wang的指导下拿到了博士学位。

再后来她在蒙特利尔做博士后研究,之后又去了新加坡再次与Wang一起工作。Wang表示,Anderson“非常投入和专注”,性格与石正丽很像。

作为新加坡Duke-NUS医学院新发传染病项目的负责人,Wang在新加坡通过电话表示:“她们都非常直率,有很高的道德标准。我为Danielle所做的一切感到骄傲。”

现场

当专家们认为现在被命名为SARS-CoV-2的病毒开始传播时,Anderson就在武汉。2019年底,她每天都要去这家有着65年历史的研究所待上一段时间,这让她与研究所的许多人都有过接触。

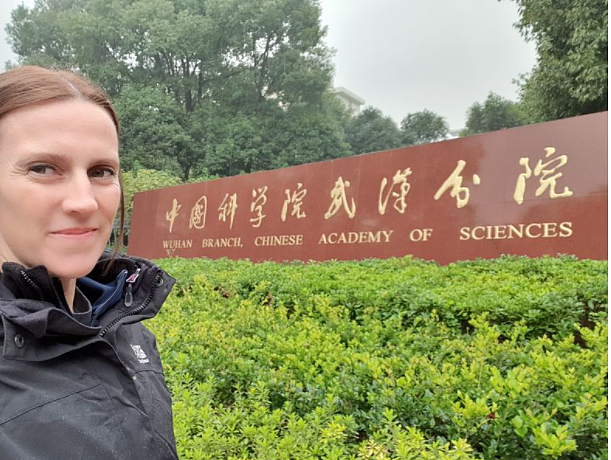

他们一群人每天早上在中国科学院碰头,然后一起坐大巴车前往20英里外的武汉病毒研究所。

作为唯一的外国人,Anderson很引人注目。她表示,其他的研究员都很照顾自己,“我们一起去吃晚饭、午饭,经常在实验室外看到彼此。”

2019年Anderson在武汉(图片来源:Bloomberg/摄影师:Danielle Anderson)

Anderson表示,BSL-4实验室正式开放前她就去过一次,当时就对这个研究所内的最高级别生物控制实验室印象深刻。

这栋混凝土掩体风格的建筑有最高的生物安全级别,要求空气、水和废物都要过滤消毒再排出。

Anderson表示,这里还有严格的规定和要求,旨在控制被研究的病原体,研究人员要接受45小时的培训才能获得在实验室独立工作的资格。

培训过程要求科学家们展示对控制程序的了解以及穿戴气压服的能力。

“非常非常广泛。”她表示。

Anderson表示,进出实验室的程序是经过精心设计的。出去尤其复杂,必须要进行化学淋浴和个人淋浴——时间安排非常精确。

特殊消毒剂

这些规定在BSL-4实验室是强制性的,不过Anderson指出这与她工作过的欧洲、新加坡和澳洲的类似实验室有所不同。

武汉实验室每天都使用定制方法来制作和监控消毒剂,Anderson从中受到启发,在她自己的实验室也使用了该机制。实验室控制中心的同事通过一副耳机与她保持联系,以保证持续沟通和安全警戒——这些措施旨在确保一切正常。

2020年,特朗普政府对“武汉实验室泄漏说”的关注,暗示了这家研究所出了严重的问题。在中国科学院下辖的20家生物和生物医学研究所中,武汉病毒研究所是唯一一个专注于病毒学、病毒病原学和病毒技术研究的研究所。

2017年石正丽在武汉病毒研究所BSL-4实验室(图片来源:Bloomberg/摄影师:Feature China/Barcroft Media/Getty Image)

病毒学家和传染病专家起初驳斥了这一理论,指出病毒通常是从动物传给人。而SARS-CoV-2的基因组中没有明确证据显示它是被人为篡改的,也没有证据证明实验室窝藏了这次疫情病毒的祖株。政治观察人士认为,这些指控有战略基础,旨在给中国政府施加压力。

但是,中方的举动也引发了质疑。2020年初疫情迅速蔓延时,中国政府曾拒绝国际专家进入武汉,包括当时已身在中国的美国疾控中心专家。

中国将世卫组织专家进入武汉的时间拖延了一年多,然后只提供了有限的许可。世卫组织专家组的最终报告(由中国研究人员撰写和审查)淡化了实验室泄露的可能。

相反,报告称病毒可能是一只蝙蝠通过另一种动物传播给人的,并在一定程度上支持了中国的一种流行理论,即病毒可能是通过冷冻食品传入中国的。

从未生病

中国的模糊处理促使外部研究人员重新考虑立场。上个月,18名科学家在《科学》杂志撰文呼吁对新冠病毒的来源进行调查,并考虑实验室事故的可能性。甚至世卫组织总干事谭德塞也表示,实验室泄漏理论没有得到足够广泛的研究。

而美国总统拜登对这一理论的考虑赋予了它新的合理性。此前,很多人认为它是特朗普主义者的阴谋论。

早些时候,《华尔街日报》的一篇报道披露,2019年11月武汉实验室有3名研究员因流感样症状入院。上个月,拜登呼吁美国情报部门加倍努力找到新冠病毒的来源。

Anderson表示,2019年末之前,她认识的武汉病毒研究所的工作人员中无人生病。而且,研究所有相应的程序,用于报告与高危控制实验室处理的病原体相对应的症状。

“如果有人生病了,我想我也会生病的,但我没有。我接种疫苗前在新加坡做了新冠病毒检测,我从未感染。”

今年2月世卫组织专家只获得了有限的进入武汉病毒研究所的许可(图片来源:Bloomberg/摄影师:Hector Retamal/AFP/Getty Images)

不只如此,2019年12月底,Anderson在武汉的很多同事都曾前往新加坡参加关于立百病毒的一次会议。Anderson表示,自己没有听说过有什么病席卷了实验室。

“没有传言,科学家们都很八卦和兴奋。在我看来,当时并没有什么奇怪的地方让人觉得发生了什么事情。”

在《华尔街日报》报道中,被指因流感样疾病入院的研究人员姓名并未公开,中国政府和石正丽多次否认研究所内有人感染了新冠病毒。

而Anderson在该实验室的工作以及她得到的资助,都在疫情出现和她关注新冠病毒后结束了。

“我并不天真”

病毒从那里泄露出来并不是不可能的。Anderson比大部分人更了解病原体会怎样从实验室泄露出来。

她表示,2002年在亚洲出现并导致700多人死亡的冠状病毒SARS后来也多次从安全实验室中泄露出来过。

如果有证据表明是这种事故造成了疫情,Anderson“可以想象到事情会如何发生”,“我还没有天真到说我绝对可以把它剔除掉。”

但她仍认为,病毒更可能来自自然界。Anderson表示,既然研究人员花费了近10年研究SARS病毒到底来自自然界哪里,那么对于他们还没有发现应对这次疫情负责的那只蝙蝠,她也并不感到吃惊。

武汉病毒研究所很大,Anderson表示2019年末时她并不知道每个人都在研究什么。她知道武汉实验室发表的研究涉及测试病毒成分感染人类细胞的倾向。

Anderson相信,病毒不是被故意制造和释放出来感染人类的——这是关于疫情来源的另一个更令人不安的理论。

功能获得

Anderson承认,从理论上来说,实验室内一名科学家在不知情的情况下感染病毒,然后在无意间将病毒传给其他人的可能性是存在的。但是,这种可能性并没有相关证据,Anderson也认为这种可能性是极低的。

以这种方式创造一种病毒,通常需要多层审批,而且有最好的科学实践做法对这种工作进行严格的限制。例如,科学家几十年后分离出了1998年西班牙流感病毒后,就暂停了对它的研究工作。

Anderson表示,即使获得批准,也很难成功。这种技术被称为反向遗传学,“它其实是极其难以实现的”。

Anderson在新加坡的实验室,是首批从中国境外的新冠病毒感染者身上分离出SARS-CoV-2病毒并培养它的实验室之一。

这是非常复杂并充满挑战性的,即使对于一个惯于研究冠状病毒并知道它的生物特征(包括它所指向的是哪个蛋白受体)的团队来说也是这样。

Anderson表示,试图制造新病毒的人不会知道这些关键面。即使是在当时,研究人员研究的素材——病毒的基本构成和基因指纹——起初也不是有传染性的,所以制造新病毒的人将需要培养巨大数量的病毒来感染人。

Anderson(图片来源:Bloomberg/摄影师:James Bugg/Bloomberg)

尽管如此,Anderson确实认为有必要进行调查来一劳永逸地确定病毒的来源。中国境外的一些媒体对这家实验室的描述,以及随之而来的对科学家的攻击令她目瞪口呆。

11月,她被委派参加一个由12名国际专家组成的小组,专门研究病毒来源。Anderson一直在寻求公众关注,尤其是在2020年初她曝光了网上有关疫情的错误信息后,被美国极端分子针对,之后的网络攻击促使她报了警。

很多新冠病毒科学家在过去18个月里经历的暴力威胁让他们不愿再发声,因为他们的话有被误解的风险。

武汉存在引发传染性疫情的已知元素——人和动物(尤其是野生动物)混居,这创造了一个有利于人畜共患疾病扩散的环境。

在这方面,新冠病毒的出现遵循了熟悉的模式,Anderson震惊的是它演变成全球疫情的方式,“这次疫情的规模是任何人都无法想象的”。

研究人员必须研究冠状病毒的灾难性路径,以确定哪里出了问题,以及未来如何阻止有大流行潜力的病毒传播。

“病毒在正确的时间出现在了正确的地方,所有的一切共同导致了这场灾难。”Anderson表示。

本文译自Bloomberg,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

专题:澳中关系降至冰点进入专题 >>

中国大使回应澳政府禁用DeepSeek:过度解读安全风险,小院高墙只会导致自我孤立(组图)

中国驻澳大使肖千:海军演习符合国际法,中国无需道歉,不应过度解读(组图)

中国军舰演习引发澳洲国防与航空业“大对峙”(图)

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64