梅姨案家长寻子14年:母亲疯癫,父亲发30万份寻人启事(组图)

2019年3月,资深刑侦画像专家绘出了“梅姨”的新画像。申军良曾拿着旧画像在广东河源紫金县等地寻找儿子申聪多年,与此前相比,这次的“梅姨”脸型偏胖。“见过她的人说,与真人相似度有90%。”申军良再一次前往南方寻找自己的儿子。这天晚上,申军良说,这次来紫金,是想见一个人。他的儿子十四年前被拐,第二天就卖到了紫金县。十四年后,听说他又要南下,我赶来和他汇合。紫金是粤东的一个山城,不通铁路,从广州过去,车程三个半小时。这是一起至少涉及九起拐卖的大案,九个孩子里有八个都卖到了这里。落网的人贩子还供述了另外两起,但因为找不到孩子的父母,所谓“苦主”,也没有找着孩子,就没有立案。

十四年前的一个白天,三个人闯进他家,用胶带缠住妻子,往她脸上抹“发凉的化肥一样的东西”,等他赶回家,不满一岁的儿子就像被恶风刮走了。相比于那些被偷偷抱走,又或者被一颗糖果骗走孩子的父母,入室强抢,带来了更大的屈辱感,失去孩子的母亲在第二年被诊断为精神分裂,他这个父亲也不再工作。

但真正让案件获得轰动,是因为还未落网的人贩梅姨,机缘巧合,她的画像成功激起了全中国4.3亿个家庭的恐惧和义愤,一周之内,在网络上传播了3.8亿次,一举成为当代中国最知名的人贩。找不到梅姨,就找不到孩子(是她联系的买家),又让她成为申军良这样家长痛苦的渊薮。申军良用了十四年时间寻找儿子,寻找梅姨,这次又要南下,我想可能是有了新的线索。

车停在紫金县客运站正对的一条马路边。申军良指着对面说,孩子被抢后的第二天,梅姨就来了,就是在客运站下车,抱着孩子走进对面一家叫“干一杯”的酒楼。在那里,一对三十多岁的夫妻已经摆好了酒席,他的儿子被卖了一万三千块。

马路对面,一排昏暗的临街商铺,有早餐店、快餐店、家具店、五金店、电脑专卖店,所谓酒楼,早已无影无踪。申军良说,“干一杯”虽然没有了,但他知道酒楼老板又在别的地方开了一家饭馆。

庭审时人贩子回忆,当年他们在“干一杯”酒楼和买家见面,老板也凑了过来,还一起喝酒,感觉老板和买家认识。

找到老板就找到你儿子了。人贩子这么说,他一直记着。

“警察知道吗?”

“警察去问过他,他说不知道。”警方的解释是,那可能只是招揽顾客的一种手段。但他不甘心,这次想亲口问问他。

“现在这成了我的一个心结。”

“想和他说什么?”

“我想让他转告买家,我可以谅解不追究任何人的责任,我只想知道儿子在哪。”

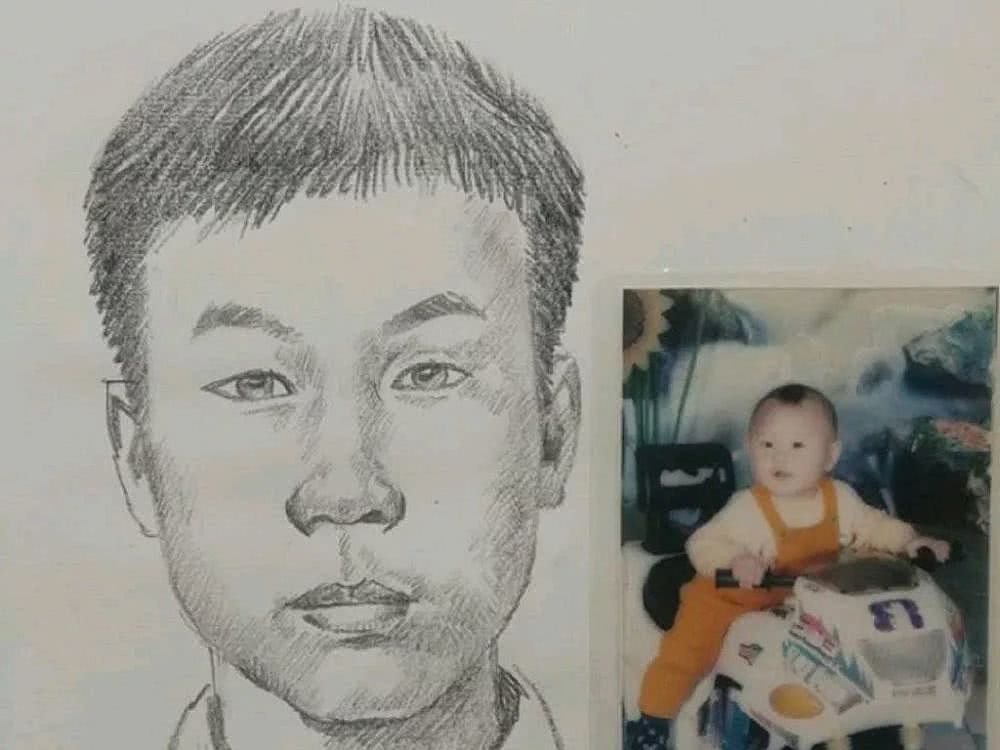

申军请专家画的申聪肖像照 图 | 申军良微博

二

初次见到申军良,是在广州增城一个叫鸡公山的地方。当时,他没有提起酒楼老板,他还在寻找梅姨。一共七个记者(包括我在内)围在他身后,看他往一堵泛黑的墙上贴寻人启事。时节早已入冬,但南中国的阳光依然强烈地压在头顶。他的后脑勺上有点点白星,是已经染过的结果,其实都白了。

寻人启事上,紧接着儿子照片的,就是梅姨的画像。短发、圆脸、偏胖、大鼻头,每一个特征说来并不奇特,但不知是不是画师的加工所致,组合在一起就有一种阴冷之感。画像是如此具体而微,注视和被注视都在一瞬之间,即使从未听说过申军良的人也感到生活被梅姨摧毁的威胁——而公安部最终发布消息,梅姨长相为何,存在与否,尚不确定,又让她更添神秘——一个可能不存在,但又没理由不存在的阴影。

申军良听说孩子被抢那几年,梅姨就住在鸡公山。鸡公山与其说是山,不如说是一座高坡,就在离增城客运站两三百米的下坡处。城中村里的自建房像梯田一样,一圈圈盘旋而上,三角梅丛丛其间,鸡鸣狗吠相闻,身处城区倒有乡野之感。

但要在如今的鸡公山打听一个十多年前居住过的人,实在是漫无头绪。申军良说,这里曾经有两个和梅姨相熟的老人,但一个死了,一个老年痴呆。梅姨是外地人,可鸡公山最不缺的就是外地人。我们不知道她曾经住在哪栋房子(哪里都是房子),也不知道谁认识她,我们跟在申军良身后,从山脚爬到山顶,又从山顶下到另一面,逮着谁问谁,俗称“扫街”。

你有没有见过这个女人?我们这样问。

没见过,人们一般这么回答。见过,也有人点点头,但又说,在网上见过。

她什么时候住在这?有热心人愿意想想。十多年前。看我们的眼神就像看个傻子。

我要知道我就领赏去啦,还有大叔起哄,这就近乎捣乱了。

也不是没得到过言之有物的信息,一个菜贩回忆是有这么个人来买过菜,还有人说几年前一个捡垃圾的就长这个样子,但说的人似乎是姑且一说,听的人也不敢全盘相信。

申军良在鸡公山张贴寻人启事 图 | 张瑞

下山之后,我们了解到的信息和上山之前并无二致。我看向申军良,他皱着眉头(不过他一贯皱着眉头),脸色平静。这不是他第一次来这了,我们经历过的他都经历过,也是这样问而无果原地踟蹰。至于梅姨,警察都找不到,难道靠记者吗?他是不是已经预见到今天的结果,只是配合我们再体验一次。

我们沉默的拐进一条小巷,申军良突然转过身,“刚才过去那个人像不像梅姨?”

谁?我愣住了。

而他全身已经绷紧,一动不动瞪向我的身后,“你去帮我走到前面拍一张好不好?我怕她认出我。”

我没做过这样的事,小跑着就往回赶。那是一个背着婴孩的老妇人,婴孩似乎睡着了,她弯着腰,在空无一人的小巷里蹒跚独行。老妇人短发、圆脸、偏胖、大鼻头。她没有注意到我,我假装一边看风景,一边按下了手机上的拍摄键。

三

申军良并没有找到梅姨,但现在,他说自己知道了“干一杯”老板的下落,这让他可以绕开这个神秘的女人。

“你一直没去见他?”

我有些吃惊,因为这两年,大部分时间他都在紫金。

“这个老板势力很强。” 他一直没去见他,担心会有不测。“干一杯”曾经是紫金最大的酒楼,一栋五层,灯红酒绿。紫金是一个复杂的山城,外地人少,本地人多,势力盘根错节。酒楼老板能做下这么大的生意,也是厉害人物。但他没想到自己找了这么久,费了这么多力,还是没找到孩子,最终还是要见他。

他曾经和二十多个来自全国各地的家长一起在紫金找孩子。家长们浩浩荡荡游行在紫金的大街上。队伍最前面是一个双腿残疾的父亲,他坐在地上,一只手套一只拖鞋,不是走,而是爬。一次次脊背耸动,贴在背上的寻子启事也起起落落。这个父亲闷声爬了两公里,申军良看见他双手都在发抖,他不忍心,但家长们告诉他,就是要让这里的人看看,狗日的,连这样人的孩子,你们都要和他抢?!

申军良给我看他手写的几张名单,在紫金两年,他一共记录了五十多个疑似被拐的男孩,都和他的孩子一般大小。有的是他打听出来的,有的是好心人向他举报。他曾经带着电视台记者去找警方,电脑里这些孩子都有出生证明,但却没有诸如孕检的一系列记录,仿佛是凭空出现在户籍册上——登记在册的父母,有普通村民,也有公务员、老师、开理发店、饭店的生意人,还有的就住在派出所对面。有的是因为连生了三个女儿没有儿子,也有的抱来儿子就生了一个女儿,有的是老来失孤,也有的是离婚了想要一个孩子。

他指给我看名单上的第三个男孩,举报人告诉他,这就是他的儿子。当时举报人确定不疑,早上给他发消息,你儿子上学去了。到了下午,又给他发,你儿子回家了。

“这样的信息只要看一眼,那一天就都毁了。”申军良说。

他找来一台车,停在学校门口,举报人告诉他孩子即将放学。那是一个夏日,因为怕人生疑,车子熄了火也就开不了空调。他趴在方向盘上热汗如雨,心中说不上是期待还是害怕。学生们离开了学校,有的往这边走,有的往那边走,他在人群中一眼看见了男孩,少年穿着蓝色的校服,十五六岁的样子,瘦瘦的脸,他一个人过马路,显得安静又沉着。

像,很像,他觉得那就是他的儿子。

他看着他过马路,看着他经过车窗,又看着他回家。他家有一个小院,养了些花草,也是整整齐齐干干净净,他想自己的儿子就该住在这样的地方。一个满头白发面容慈善的老妇人出现在院门口,她在等孩子回家。举报人告诉过他,这对老夫妇的儿子十几岁时淹死了,在他的儿子被抢走那年,他们买下了这个孩子。

那一刻,申军良想,如果这真是他的孩子,他愿意孩子以后两个家一起跑。

但这不是他的孩子。他报告给警方,警方秘密采了血,然后告诉他和他的DNA不匹配。

是不是搞错了?他怎么都不甘心,心像被万箭穿过。

警察说我们验了三次。

所有他能做的,他都做尽了,他在鸡公山找不到梅姨,在紫金也找不到孩子,两条路都碰的焦头烂额,除了酒楼老板,他不知道自己还能去找谁。

四

申军良决定明天一早,去见一位当地朋友,在紫金时,一直承蒙他照顾。他想有个当地人能商量商量,他该不该去见酒楼老板,如果去见,又该怎么说。

他说起过这位神秘的当地大哥。当年他从门缝里塞寻人启事,正好塞到了他家,后者打电话过来,说在紫金有事可以找他帮忙。这是不是一句客套话很快就得到证明,有一次几个当地人对他说,他们知道他儿子的下落。他按照对方的指示去了城郊,瞬间就被围了起来。

先拿钱。

告诉我儿子在哪,我肯定给钱。

先拿钱。

申军良被逼得没法子,只好给那个当地人打电话:我这出了点事情。

不一会儿,当地大哥就带着司机来了。他下车,披一件风衣,扫一眼就知道发生了什么。

上车,他朝申军良摆摆手。

没有人敢拦下他。

“他在紫金的实力比酒楼老板还强。”申军良耐心的解释,“有他支持,那我们就不怕了。”

他建议第二天我们分头行动,他去见这位有实力的大哥(后者不愿意见到记者),至于我,可以去一趟黄砂村,梅姨曾经在那里生活,或许可以问问村民。

第二天一早,我便启程去往黄砂村,村子在紫金县水墩镇附近,那是紫金县16个乡镇中唯一不通城际公交的地方。随着梅姨暴得大名,几乎传遍了,梅姨曾在那和一个老头搭伴生活,但来无影去无踪,在她消失多年之后,老头对她可谓一无所知。

从水墩镇尾,盘着山脚走上二十分钟,就可以到达黄砂村。村子坐落在山谷,四周是青翠的桉树林,两三层不等的房子错落分布在一条小溪左右。

老头的房子就在路边不远。已经有一拨拨记者来拜访过他了,网络上还能搜到拍摄的视频:一个瘦削的老人脸上打着马赛克,操着一口听不懂的客家话,勉力回答关于梅姨的提问。

我告诉过她害人的事情不能做,老头对着镜头激动地说。

很难不对这样一个老人产生一点同情。他只不过想老了后有个伴,找了个外地女人,可女人三天两头闹失踪,他想和她结婚,她非但不同意还一走了之。然后过了这么多年,新老伴都有了,忽然人们告诉你,跟你一起生活过的是一个超级罪犯。所有人都来向你打听罪犯的事,觉得你肯定知道点什么。我还看见有的报道上,将他家称为梅姨选择的“据点”。

一个妇人在院子里晾起衣服。不等走近堆上笑脸,她就扭头瞪来。

到这里没用啊,她不在这十多年了。

你们去派出所问啊。

老头都气病了。

说来惭愧,连院门都没进得去。

村民们拼凑了一些关于“梅姨”的信息:她姓潘,他们叫她“潘妈”。他们说潘妈很勤快,会上山砍柴,还会炸些小吃在村小门口卖。她曾经带来过一个七八岁的女儿。听说在外地帮人娶老婆。至于画像,鼻子最像,她的鼻子老大了——除此之外,一概不知。

“这村也没多少人吧?”我有些无奈。

“就算没多少人,你搞个杀人犯住在山里面老屋子里,我们也不知道,死了都有可能。”

申军良曾在这问了几个月,也一无所获。他说过抓“假梅姨”的事,也是一个举报人向他举报,说有一个神婆长得像梅姨。申军良专门组建了一个抓捕小队:来帮忙的寻子家长缠住老头,怕他通风报信,他和另一位家长去找神婆。神婆是算姻缘的,一炷香十块钱。他们交了十块钱让她算,偷偷拍照,发给警方让监狱里的人贩辨认。一炷香过了,辨认结果还没来,他们便又扔十块,让她再算一次。神婆受宠若惊,不知道申军良已经计划好了,如果辨认通过,就和另一个身强体壮的家长把她扔进车里去。情节惊险,痛快恩仇——但当人们真正到了黄砂村,就明白,这样戏剧性的事不会发生在这里。

回城时,一个黑车司机说他也向申军良举报过,有一个搭车的女人形迹可疑,他还偷偷拍过照。

“其他的搞不清楚,但你要说突然哪家多了一个孩子,不知道从哪来的,这个情况有。”

从黄沙村回到县城,申军良已经回来了。

“他不赞成我去找酒楼老板。”他听起来有些泄气,“他说你去碰他,对你有百害而无一益。”大哥觉得酒楼老板肯定有问题。但警察都撬不开他的嘴,你去有什么用?

这是我的一个心结,申军良告诉大哥。

你说了和没说一样。你想和他说什么?大哥也问他。

我一直想着能不能从他口里得到一点什么。我就想着,把谅解这一块儿说给他,说我就找孩子,不带回去。

你谅解我什么?我什么都不知道,大哥分析老板肯定这么说。

“你可以说去请求他帮助。”听到这,我想了想说,虽然你心里认定他有问题,但还是要动之以情。

“你找到他门口,找到他店里面,人家做生意的,他不会对你反感吗。”申军良忧心忡忡。

大哥告诉他,现在孩子还没找到,你不是这次来一趟紫金就不来了。你以后还在紫金找孩子不找?

“这种情况您来之前没有想到吗?”这次来紫金,我们既没找到孩子的线索,也没有梅姨的线索,对于记者可谓是完全失败的采访,察觉到他有些退缩,我忍不住问他。

“你们不知道我一个人在外面多么难,好多次别人把我逼得一点办法没有。”申军良突然升高了音量,“这么多年,我被别人欺负的时间太多了,有一个人靠着,心里踏实很多。不是说我原来想好了现在又不敢去。你换位想一想,我在外面要靠人,当这个人不支持,不让你去弄,你偏去了,以后再出什么事,他还能帮你吗?”

他看着我,脸都涨红了,“我不是不敢,我可以去试,哪怕他下次报复我,我觉得我也死不了这里。但我孩子还没有找到。”

五

我们放弃了去见酒楼老板。第二天,我们决定去蓝塘镇,这是紫金最富有的一个镇,有“小香港”之称。申军良说,这也是紫金买孩子最多的一个镇,他曾经在蓝塘接到过九个举报。而且,他还有一条之前没说的线索,有人告诉他,梅姨结过婚,原先的老公就是蓝塘人,她还有一个儿子在当地搞装修——他一直没说,因为自己也不知道该不该相信,但他也承认,这是所有关于梅姨的谣言中最具体的一条。

我们在一个大中午到达蓝塘,烈日当空,浑如夏日。

申军良决定先去见一位医生,请他帮忙。后者组建了蓝塘的正能量协会,喜欢从事公益事业,所谓的“蓝塘好人”。

“你这个事,找我没用,你找了我三次了,我真的帮不了,听懂没有?”申军良刚想说话,“蓝塘好人”按下了他。

申军良拿出寻人启事,上面有梅姨的画像。

“你拿一个画像去问人,兴师动众,遭人讨厌嘛。”“蓝塘好人”摆摆手,“都15年了,我妈妈我都不认识了,别说别人。这个画像,诱导很多人,有些人是正能量的心态恨死梅姨,有些人是不懂事。那他看到谁像就举报,拿个手机拍,然后发朋友圈,说这就是梅姨,梅姨到我们小区啦。搞得人心惶惶,听懂没有?”

“我就怕他不知道父母在找他,以为是我们不要他了。”申军良垂下头。

“你要调整一下,我不想看到你在这耗死。”“蓝塘好人”接着说,“等你儿子18岁,28岁了,他会来找你的。按照紫金的风俗,抱小孩的家里条件都不错的。讲真的,你就祝福他。他现在知道你是生父,但他养父做官的,开宝马,那他鸟你哦。听懂没有?”

我们逃跑似的离开了“蓝塘好人”。

也不是没有过“惊喜”,在我们午餐的李记肉丸店,李老板告诉我们,他想到一个人,和梅姨很像。当时,我们有些不敢相信自己的耳朵。

“她叫麦婆,这里全部人都是这么叫她。她也是个子矮矮的,也是做媒人,听说从广州上来的。”

“从广州那边来的?!”申军良的背立马就绷直了。

“她胖不胖?”

“胖。”

“她有个女儿,听说嫁到惠州去了。”

在黄砂村,我们就听说梅姨有个女儿。除了紫金,梅姨对惠州也很熟悉,九个孩子里面有一个就被卖到了惠州。

一切发展的太快了,李老板休了工,套上象征正能量的红马甲,开车带我们向麦婆居住的石城村进发。他说自己有一个朋友就住在她家附近,问他再清楚不过。车声轰鸣,我看见申军良握紧了拳头。在村头的理发店,李老板口中的朋友正在理发。

我们耐心得等他剪完,吹干,然后急不可耐的把画像凑到他面前。

“不是她,不是她。”他不耐烦的猛摇头,“麦婆早死了,她要是活着,都快九十了。”

返回的时候,李老板也有些不好意思,他提议申军良可以把寻人启事放大成海报,他贴在车上,下乡的时候就能做宣传。

申军良没有说话,他的脸色苍白。所有的疲惫在那一刻如巨石坠地,他缩着头蜷成一团,像要从座位上滑下去了。

六

申军良现在的家在济南,但这些年回家的日子屈指可数。单单今年,他已经南下七次广东。老父亲七十多了,种着六亩地还在打零工,小个子的母亲身体不好,但也在济南城里捡废品,都是为了给他们补贴家用。后来他又有了两个儿子,他偶尔回去,偶尔又走了,他们和他不算亲近,他说他们很安静,不吵不闹,总在他回家时趴着做作业。兄弟俩知道自己有一个未谋面的哥哥,但他每次外出寻找,他们也没有说过“爸,这次一定把哥哥带回来。”这样的话。

申军良说自己的家,可以用家徒四壁来形容:几把缠着绷带的破椅子,一台烂电视,还是捡来的,还坏了。在外面寻子时发愁,回家了更发愁,在外面时度日如年,回家了却更觉凄凉,只想离开。

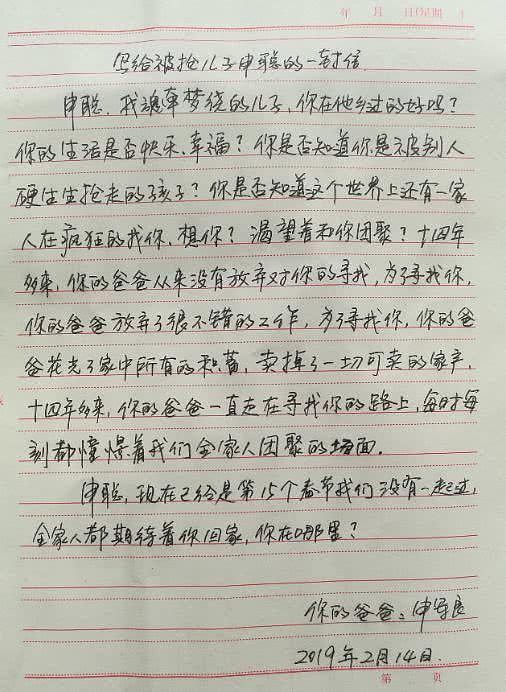

还有他的妻子,他说妻子疯疯癫癫好些年,现在好些了。我看见过他写给人贩子的信,记述着他们给一个女人造成的伤害,“你们往我妻子嘴里和眼睛里抹药,又捆绑她,又用塑料袋套住她的头,我的妻子差一点窒息而死。”他说他们年轻时候,邻居们都能听见妻子的大笑声,现在家里只要人一多,她就躲在卧室里揪手指。

他说妻子没反对他出来找孩子,但也说不上会不会怨恨,他一个人在外不管不顾,生活的重担都压在了她身上。病好了些后,妻子在酒店打扫卫生,第一个月就把腿摔伤了。他说现在回家,两个人说不上十句话。妻子变得沉默寡言,他又找不到孩子,话就无从说起。就像这次,他做好了第二天出门的准备,想和她说一声,等他忙完,她已经戴着耳塞睡着了。那时已经夜深,他一个人在小区里转圈,愁闷难解。第二天一早,妻子就去上班,他只好在上火车前发了一条信息,“昨天晚上想和你说的,但一直忙,没说,我今天去广州。”她没有回他。

纵观申军良寻子的十四年,他克服过许多看似不可克服的困难,解决过许多看似不可解决的难题。就像肩顶巨石登山,那是他灰暗十四年中少有的高光时刻。我曾经听他说起过,他是如何硬生生从几千人份的工厂人事档案里,查到了人贩子的同乡,打听到人贩子的名字,获得破案最重要的线索;又是如何在十年后打通公安部领导的电话,听他亲自下达侦破的指令。知道人贩子被抓了,他辗转难寐,人贩子不肯交代,他写信录视频,恳求也罢威胁也有(你不要逼我去找你的孩子),终于知道了孩子被卖去哪——从南中国,到广东,再到紫金,范围不断缩小,他起码可以让自己和孩子身处同一个城市。

很长一段时间,他的努力都得到了微小的回报,让他对最终的重逢满怀期待。

直到梅姨出现,他对这个神秘的敌人投射了各种想象,他觉得对方有着极强的反侦察能力,手摸到凳子都要用纸擦擦那种。但我也知道有人理性的分析,“她厉害什么?她要厉害去拐孩子?她就是一个村妇。”我不知道如果真是这样,他会不会更难过。

申军良的手机里有全国各地发来的疑似梅姨照片,有的是偷拍,有的又像自拍,有的是在街上一瘸一拐乞讨的女人,有的是夜宵摊上卖花、炸小串的白发小贩,还有的照片上,背着大包小包的女人正回头对着镜头笑——都是捕风捉影,都是毫无意义。

最大的进展发生在今年,九个被拐孩子里有两个找到了,据说是运用的人脸识别技术,但警方拒绝向他透露任何细节。这又像在嘲笑他做的都是无用功,九个家庭里,只有他一个人放弃所有找了十四年,人贩子落网的时候,他一个家庭一个家庭打电话,劝他们和他一起找。但现在找到的却不是他的孩子——这个消息,他没敢给家里任何一个人说。

谁都会承认,最近十年,所谓拐卖儿童,已经越来越少了。就连深圳,曾经的重灾区,寻子家长也会说,这些年丢失的孩子没有不找回的。像申军良这样的故事,就像上一个时代的遗痕。但对于他,过去永远变成了现在,找不到孩子,他就走不出去。

申军良写给儿子的一封信 图 | 申军良微博

七

后来我还见过几位活在过去的父亲。有的时间更长久,一位父亲失掉他的两个儿子,那已经是三十年前的事了,他开着饭馆,两个孩子只不过结伴在门口,一转眼就消失无踪;有的更绝望,读小学的女儿去上补习班,都已经进了小区,却再没敲响家门,等父亲出门寻找,只看见女儿挣扎后遗落雪地的红帽子。

也是在济南,在模拟画像专家林宇辉的家里,这些父亲去请后者画下孩子长大后的样子。

林宇辉已经退休了,他说为寻子家长画模拟画像,就是从申军良开始,他不仅给他画下了小孩长大后的样子,还为梅姨画了模拟画像。

关于梅姨的模拟画像,一共有两幅,第一幅是警方依照落网人贩的描述所绘,另一幅则是林宇辉根据黄砂村的老头记忆还原。如果说梅姨过分神秘,某种程度也源于画像。

“两幅画像截然不同,可以说就不是一个人。”这种情况林宇辉也头一次碰到。当时警方邀请他去为梅姨画像,告诉他老头不会撒谎,老头也很配合,回忆的很仔细。

“他给我讲完之后,我脑海里就是一个典型的南方妇女的形象。”在林宇辉的办公室,他指给我看身边挂着的梅姨画像的原稿:南方妇女鼻子比较短,鼻头比较大,鼻孔外露,嘴大,颧骨又略高一些。

他说画完后自己也很惊讶,为什么和原来的画像相差这么多?但老头告诉他,新画像和梅姨相似度在九成以上。当时他兴奋的给申军良打了电话,你们找了梅姨这么久找不到,用我这一幅,很快就找着啦。

没想到后来,当这幅画像在网络上广泛传播,警方却公布消息,经过落网的人贩辨认,他的画像和梅姨相似度不到百分之五十——这等于彻底否定了画像的价值,相似度低不仅没有指导破案的意义,还要误导人,弄得他心情非常不好。

他有些不服气,“我当时画完了就和警方提过,听说有一个人贩子也见过梅姨,是不是让他看看。但警方说人贩子因为知道自己判了死刑,情绪各方面都不稳定,让他看没什么意义。”

申军良进退两难。我们在鸡公山寻找梅姨时,总得给同一个人看两幅完全不同的画像。

网络上传播的不同版本梅姨肖像

在林宇辉的办公室,有整整一面墙都挂着被拐孩子的模拟画像。从申军良开始,他已经为六十多位寻子的家长画过。最让他感到工作的意义,是当他把模拟画像第一次交给父母们的时候,那是多年后他们第一次看见孩子长大后的样子,场面不必形容,他说自己心脏不好就有些受不了。

林宇辉的计划是画够一百个。妻子侯庆瑛是他的助手,她曾经因为见义勇为获得过1989年度的全国十大杰出青年,她说当你看到这样的父母,就没法不帮助他们。她有一种朴素的正义感,反过来也促成了丈夫林宇辉作画的原则,免费帮助这些不幸的失掉孩子的家长,但如果是当年自己卖了孩子,现在又想回头找,那绝对不画,“谁让你卖掉的?”——曾经有一个母亲三番两次来找他们,当年她卖掉了三个女儿,如今感到后悔,侯庆瑛恨不得把她赶出家去。

现在,通过画像已经找回来四个孩子,但林宇辉觉得比例不高,也会有些怀疑画像的意义。

“我后来问他们,还有必要来吗?”

但没有一个家长不想来。他理解他们的想法,即使找不到孩子,能看到他们长大后的样子,也是一种慰藉。大多数这样的父母(就像我前文提到的两位父亲),不知道孩子被拐去了哪,也不知道是谁拐走了他们,不知道该去哪,又向谁寻找,在不幸中寸步难行。他们并不像申军良,早早就知道了人贩的线索,知道了孩子在哪个城市,即使艰难,但也有了寻找的可能。某种程度上,这是一种不幸中的“幸运”,虽然这种“幸运”折磨了他十四年。

八

那一天,当我们从蓝塘回到紫金,申军良决定去见酒楼老板。

当时天色已晚,夜色昏蒙。我们经过紫金客运站,经过曾经的“干一杯”酒楼,一路往下,转弯,绕过十字路口、派出所、菜市场,直到来到一处背街处。

申军良站在街拐角,他说对面亮灯处就是酒楼老板的饭店。一栋三层高的白房子,楼上似乎是住家所用,楼下两个并排的店面,一个门口摆着灶台,另一个能看见三张低矮的圆桌——申军良说,听说这个老板爱赌,赌光了家产。

一个穿着黑衣服的人骑着电瓶车停在了店门前,拎着一桶自酿酒走进店里。申军良说,他就是老板。

他穿过马路向店里走去。我也随之看清了老板的样子,一个四十多岁的小个子男人,看见我们迎了出来。

“您之前是开了一家干一杯酒楼?”申军良问。

“是啊。”老板扫了眼我们,面露惊讶。

“我是找小孩的,我儿子叫申聪,听说买我小孩的人,在你饭店吃了饭。”申军良一口气说出来。

“那吃了饭我也不知道。”

“2005年初,当时在饭店,还在楼上。”

“我04年8月份就搬走了。”老板打断了他,“那时候我合同还不满,我也做不起了,那时候我绝对没有在那里了。搬走之后‘干一杯’一直没有开。”

“那地方还有别的酒楼吗?”

“很少。”

马路对面是申军良孩子曾经的交易地点 图 | 张瑞

申军良设想过许多老板的回答,他以为他会说记不得,会说只是普通顾客他没在意,甚至会说他没和他们喝过酒,他以为会被挑衅,会闹个面红耳赤,已经决定孤注一掷不死不休,但突然都落空了,似乎再问什么都显得可笑——如果那时根本就没有一家“干一杯”酒楼,老板又怎么会和买家同席?是人贩子说了假话?还是他在说谎?

“我在新闻上看到过,我知道。”老板面露惋惜,是极诚恳的表情,还给我们敬烟,“我要是知道我肯定说啊,这个骗不了人的,我一开饭店的。公安局找我谈过啦,我真的不知道怎么回事哦。我知道肯定告诉你啦。”

申军良曾经告诉我,他知道家里现在这样不正常,他想着要和妻子长谈一次,要多关心关心小儿子们。他说只要找到孩子,他立马回归家庭,出去工作,一切就会变好,所有的困难都会烟消云散。但现在,他垂着头离开,一步快似一步,只想马上离开这里。但他也知道,他很快又将回来。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64