移民二十年后 我从北欧回到了中国(组图)

离开中国的时候,是九十年代中期。我虚岁八岁,是个根正苗红的北京朝阳区少先队预备队员,由于发育得早身强体壮,在小学里颇有声望。

在那个去石景山都算长途旅行的年代,作为小学一年级的知名人物加上意见领袖,我的最远旅行记录是上海。当时的上海还没有啤酒起子楼和金茂大厦,但东方明珠着实给恐高的我留下了不小阴影。从上海回来后,我发高烧挂了一星期点滴,哭着和老妈说以后再也不要离开北京了。

几个月后,我被告知我不需要去上小学了。从爸妈的谈话中我偷听到,我们要移民去挪威。

作为语文课代表的的我酷爱观看新闻联播,却也只认得三个国家:在电视剧里天天挨揍的小日本,在新闻里整天瞎丢炸药包的美国,以及经常在大人们谈话里出现,成分暧昧的‘外国’。我琢磨着,挪威应该在西边儿,估计挨着石家庄。不管怎么样,反正挪威没有北戴河来得有吸引力。

我向爸妈发起了严肃警告,表达了继续留在小学里当巾帼英雄的强烈意愿。警告无效。后来我做出了让步,要求他们至少得将我的好朋友兼部下小王一同带走。可惜,抗议被驳回。

若干年后,当我回国探望姥爷时,在机场被指向了外国人通道。我成为了一个标准的假洋鬼子。

再后来,我辗转英国,香港,澳洲等地念大学。顺理成章地,硕士毕业后我应该拍马赶回挪威,迎接我的将是七十万挪威币的起薪,朝八晚三的工作强度加上五十天带薪年假(算上了挪威的二十天无理由病假,几乎每个人都会在恰到好处的时候得病,比如圣诞节前三天)。按网上的说法,这好歹算是入门款人生赢家的配置。

然而,现在的我正严严实实地把自己裹在大衣里打着字,啃着饿了么送来的鸭脖,为上个月的花呗账单犯愁。不得不说,上海的冬天,比挪威带劲多了。

我常常被问到这样的问题。

小乔,为什么不回北欧?那里可是全世界幸福感排第一的地方啊。

我瞅你两星期没换衣服了,估摸着工资没几个钢镚儿吧?挪威的低保听说就有两万一个月呢,咋不过去?

这儿的雾霾那么醇,吸得惯吗?

你们在挪威是家门口就可以钓三文鱼吗?

对,移民二十年后,我回到了中国。而且,这压根儿不是一个艰难的决定。

这里有极光,但没有人搓麻将

大家也许都听说过北欧是世界上福利最好,最富裕的地方,北欧四国还常常在世界幸福指数排名上名列前茅。

自我从北京辍学后,至今也没有学会解一元一次方程,更不知道这个玄乎的幸福指数是怎么计算出来的。但可以确定的是,北欧也是滋养抑郁症的肥沃土壤。相对于‘幸福指数’普普通通的中国人民,北欧居民的自杀率要高得多

到了北欧,你会知道,孤独与冷清不是闹着玩儿的QQ空间签名。

BBC有一部很棒的纪录片,讲了一对双胞胎分别被一对挪威夫妇以及一对美国夫妇领养。十年后,美国夫妇领养的小女孩长大成为了摇滚少女,周末和朋友们开排派对,参加各类课余活动,戴着洋基队的大帽子,脸上洋溢着新世纪接班人的自信微笑。而她的妹妹则在风景如画的挪威,和一只院子里逮着的小老鼠成为了好朋友。估摸着那是她身边为数不多可以和她互动的生物。

我对纪录片里的挪威小女孩感同身受。我做过一个实验:站在家里的阳台上,掰着手指头数路过的行人。如果我在北京,估摸着两分钟就能把我给整晕。然而,半小时过后,我没有见到半个人影,只见到一头迷路的小鹿。她看着我,就像看着一个傻子。

北欧有着像天堂一样的风景。显然,天堂里的人挺少的。

北欧的夜晚天空蓝得发紫,在不少城市抬头可见银河系与极光。当我第一次看见极光的时候,也曾经像一个傻子一样追着它又唱又跳。当我第一百次看见极光的时候,我默默关上了窗帘,打开了电脑,登陆上了QQ麻将。

平等与平庸

北欧也许是世界上最为平等的地方了。

在这里,路边找不到乞丐,失业救济金可能和别人的税后工资差不多。

豪车很少,戴着墨镜穿着貂,开着奔驰水上漂的哥们儿可能会被当成优步司机。

全职奶爸的数量直逼奶妈,奶爸们的产假长得让他们几乎忘记了自己的公司邮箱密码。

然而,平等的代价是‘被平均’。在这里,努力奋斗不一定会带来比邻居更多的财富,但一定会带来突破天际的税率。

北欧很难出现像阿里巴巴,特斯拉这种激流勇进的企业。因为,当西溪湿地阿里巴巴园区的同志们为了双十一提前一个月通宵赶工的时候,挪威的同志们已经在下午三点开着小车回家坐在了暖炉边喝起了红酒。如果杰克马出生在挪威,他可能已经被关进了奥斯陆环境堪比五星级酒店的监狱,罪名是虐待员工,以及传销。

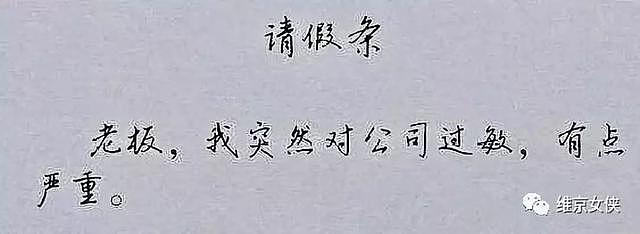

在北欧,创业需要极大的勇气。除了承担各种高昂税费,还需要对睡眼惺忪的员工们嘘寒问暖,并且无条件批准临时收到的病假条。‘为啥子每个星期五早上都准时胃疼?’。这种疑惑只能默默藏在心里,因为一旦‘质问’员工,将很有可能被员工起诉职场欺凌 – 一旦被起诉,老板毫无胜算。

在北欧,富足安逸的生活唾手可得。然而,这里不欢迎慷慨激昂的梦想,不流行天马行空的创意,也不相信人定胜天的豪迈。在这个野蛮生长的新时代,北欧像一个冷漠而高傲的看客,专注于设计新款沙发以及吊灯。

作为少先队预备队员的我,觉得这样的北欧有点乏味。在这样一个精彩的时代,我希望成为一个参与者。在这个世界上,没有哪里比中国更合适了。

‘我们不一样’

很不愿意承认,虽然我八岁就来到了挪威,我还是没有真正‘融入’北欧。即使我和他们一样吃着砖头一般的硬面包,讲着挪威语啃着生胡萝卜,但是我时时刻刻感觉到,我终究是朝阳区院子里的那个北京姑娘。

我第一次意识到这一点的时候是上学报到那天。整个年级里只有我一个东亚人,和我长得最像的是一个伊朗小哥。好在老师同学们都非常友好,对我也照顾有加。老师们反复强调,每个人都是平等的,你与别人没有不同。

可是为什么上体育课的时候,每个挪威女生都能像神奇女侠一样飞跃一米二的跳马板,我却每次都卡在那儿下不来?还记得我在朝阳区可是以身体素质优异闻名的。

为什么上足球课的时候,每个女生都能像亨利一样盘带,我却全场低头飞奔,以防被足球砸到脑袋?

为什么大家都对小甜甜布兰妮着了迷,我却对那些金发帅哥美女提不起兴趣,却成为了范伟和周杰伦的粉丝?

为什么他们能生吃西兰花还嚼得那么津津有味?

为什么当我到了伦敦后,在唐人街看到了‘那么多’中国人的面孔,眼泪止不住地流?

有趣的是,他们叫我‘老外’。

爹妈年轻的时候,为了我能轻轻松松过一辈子,用一通曲折的操作将我送到了北欧。二十年后,他们的女儿又是一通曲折的操作,愣是把自己给运了回来。

估摸着,在我人生的前些年,朝阳群众的根儿就已经深深地在我心里种下了。如果大家把‘外黄内白’的假洋鬼子叫做‘香蕉人’,那么我应该是‘地瓜人’,里面黄得拉丝儿,外皮是夏天打工晒成的板砖色。

后记

回国两年里,我遇来见了越多的‘假洋鬼子’以及‘真老外’都来到或者回到了中国。这群真假洋鬼子在中国生根发芽,成为了中国崛起背后的另类见证人。

我决定将他们的故事写下来。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64