新州图书馆看画系列之我为王在自己的国度

继续新州图书馆看画系列又来了,希望继续得到大家的喜爱,点赞。

(阿朱注:标题”我为王在自己的国度“来自于我有天听李宗盛的歌 ”因为单身的缘故“,借来用一下)

回顾

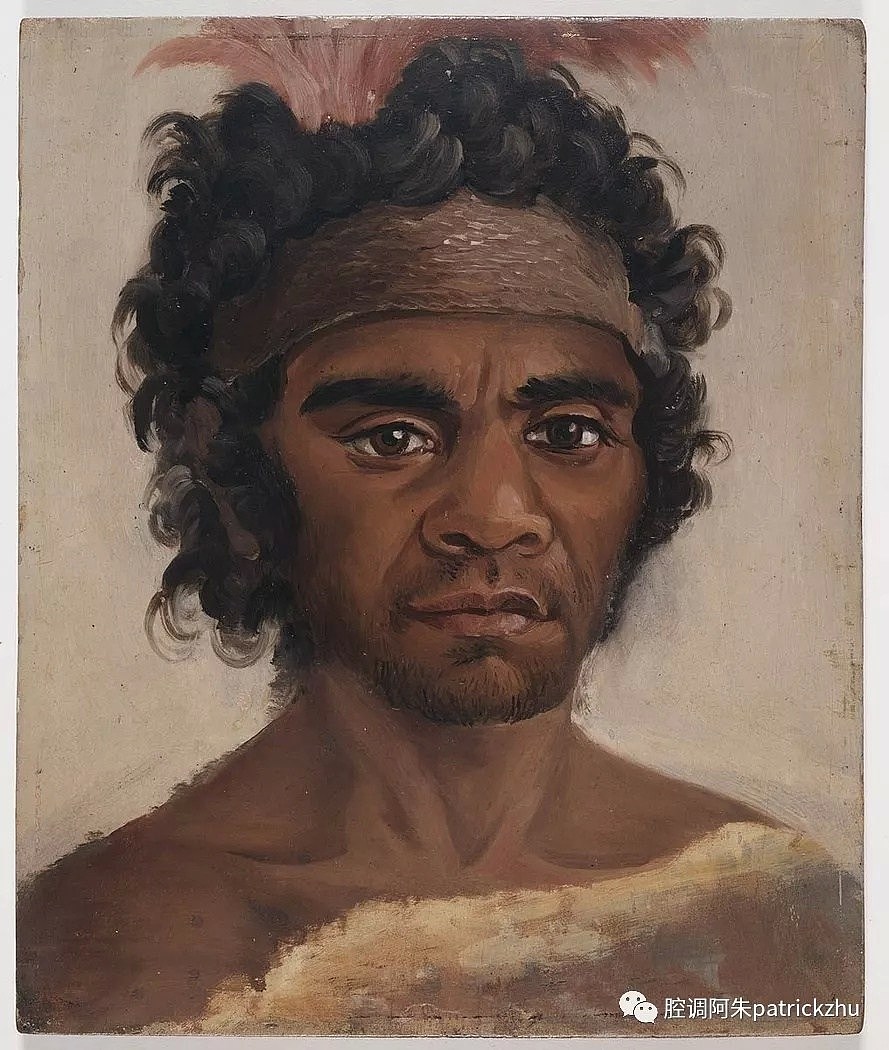

One of the NSW Aborigines befriended by Governor Macquarie, c 1810–21

by unknown artist,oil on wood panel,acquired c 1914

ML 696 | Refer to wall number 129 on p 33

据信,这幅年轻英俊的土著男子的神秘画像属于Lachlan Macquarie总督。这幅画出自一位不知名的艺术家之手,创作于1810年至1821年期间,也就是Macquarie任新南威尔士总督期间。这幅画被描述为“和Macquarie总督交上朋友的新南威尔士州土著居民之一。”

人们对主人公可能身份的猜测,揭示了Macquarie总督与当地原住民之间复杂而往往相互矛盾的关系。Macquarie与Bungaree关系密切。Bungaree是Eora部落的一员,1801-03年,他曾陪同Matthew Flinders进行环绕整个澳大利亚大陆的航行和测绘。1815年,Macquarie给了Bungaree一块题有文字的胸牌,并在悉尼北岸的George’s Head分了一块土地给他。这幅肖像不太可能是Bungaree的肖像,因为当年他认识Macquarie的时候,Bungaree的年龄比画像上的年龄大很多。

另一个可能是,一开始出于好意但最终还是变成了问题,比如1814年在Parramatta开设的土著儿童教育事务所(Native Institution for children)。大约在同一时间,Macquarie开始每年向当地原住民分发毛毯和食物。Parramatta的这些年度发放日被用来吸引土著来注册儿童教育机构,该机构最终于1820年关闭,随后在Blacktown重新开业。虽然当年的人们会把这些看作是善意的姿态,但今天我们会认识到这些机构在把土著儿童从他们的社区中夺走方面所起的帮凶作用。(阿朱注,所谓夺走的一代,就是指白人把土著孩子从本地社区夺走前行进行为文明教育,造成家庭分离和其他深远的影响。百年后澳洲总理正式想土著进行了国家层面上的道歉)

1991年从爱丁堡大学归还澳洲的三具人头骨揭示了当年殖民政府与新南威尔士州土著之间关系更可怕的一面。这些头骨最初被收藏在爱丁堡颅相学学会(Edinburgh Phrenological Society)的藏品中,其中一个头骨被确认为土著男子Cannabayagal, 1816年在悉尼西南部的Appin一个土著营地遭到遇袭后被处以绞刑。第二个头骨可能是一个叫Durelle的土著男子,他和Cannabayagal一起被绞死。剩下的头骨是一位不知名的土著妇女。

Appin大屠杀发生在1816年4月17日上午,当时至少有14名土著男子、妇女和儿童被James Wallis上尉指挥的士兵杀害。一名目击者回忆说,带到悉尼的三个人头的酬劳是每个人头付了30先令和一加仑朗姆酒。这次军事报复是由Lachlan Macquarie总督下令的。

Beryl Whiteley, c 1940s

by unknown artist, oil on canvas on board,presented by the State Library of NSW Foundation inassociation with Mocopan and Seppelt’s Wines, 1997

ML 1170 | Refer to wall number 232 on p 36

1997年末,新南威尔士州立图书馆给Beryl Whiteley写了一封信告知了一个好消息。图书馆刚刚从她儿子Brett Whiteley(阿朱注,赫赫有名的画家)手里购买了一幅Beryl WHiteley “迷人的”肖像。这是一幅怀旧的油画,画面有点生硬,那可能只是年轻画家缺乏经验的一个例子。Beryl对此很高兴地回应说:“真是一个美好的惊喜!”

她的儿子Brett去世五年了,享年53岁。在他去世时已经是一个家喻户晓的人。和经过这么长时间,这里有一幅他曾经为他的母亲画的作品,赞美她母亲有活力的性格,和赞美在他生命中既爱又烦忧的亲人。

但等一下,有些东西不是正确的。这幅画可能看起来像Beryl,但那并不意味着Brett就是艺画这幅画的艺术家。如果成画时间是在20世纪40年代的话,画的风格很像那个年代,那么Brett可能才10岁都不到。如果是画在后面十年的话,那么也许勉强可以算是Brett他早期的才华得到了保存。我们应该考虑是不是一位经常去Northwood素描俱乐部的插画家画的?比如,William Edwin (Wep) Pidgeon,或者是Jack Santry?

不管怎样,这都是一种还是想把证明这幅画室Brett Whiteley画的,这就是为什么州立图书馆不再这样推测了。然而,它的存在的确提醒着我们Beryl的珍贵家庭档案对图书馆的贡献。Beryl的一系列引人注目的信件提供了,他儿子作为一个艺术家和一个男人的成长之路,详实丰富的细节,从早期在澳大利亚,后来去欧洲,纽约和其他地方,贯穿了其成功和奋斗的各个时期。所有的信件都很引人瞩目 - 它们构成了 "怀特利传记"里的重要组成部分 - 特别是1960年下半年的时候Brett写个妈妈Beryl的信,他当时盼望着去伦敦住,Brett信里说:“我又开始太考虑自己了,但天啊,去伦敦画画时我想要的一切。”

Barrack Street, Sydney, 1942

by Roland Wakelin,oil on canvas on board

acquired 2016,reproduced courtesy of the Estate of Roland Wakelin

ML 1486 | Refer to wall number 62 on p 31

很少有艺术家把现代主义引入悉尼。1912年,Roland Wakelin来澳洲看完他弟弟后,受到了悉尼海港景色的启发,他也移居到了澳大利亚,在新南威尔士皇家艺术学会(Royal Art Society of New South Wales)师从Antonio Dattilo Rubbo 和 Norman Carter。从1934年开始,Wakelin的画作经常描绘悉尼这座海港之城,以及本地生活的亲民主题。

悉尼,1942年的早上8点20分邮政总局的乔治街钟(GPO’s George Street clock)。Barrack Street被晨光笼罩,这是一幅城市街景,从马路左边的人行道上可以看到Barrack Street,向东望向George Stree的T路口,面对着邮政总局的西立面。

Roland Wakelin(1887 - 1971)用颜色而不是细节来构建他的画作,他1920年代早期作为Antonio Dattilo Rubbo的学生在欧洲逗留期间,从1930年代开始在画作里加深了色彩调子,调和降低画作里悉尼光线的亮度。这位艺术家在他的许多悉尼城市画作都是从远处观察的视角,加上令人沉思的气氛。

相比之下,Wakelin的Barrack Street更亲民地主要集中在城市主街George Street上。尽管是凌晨,街上还是一片狼藉。前景是一位年轻的工人在街上买了份报纸,另一个女孩匆忙赶往乔治街的有轨电车。第二次世界大战皇家空军征兵广告牌提示着这还是第二次世界大战期间,起重机正在拆除钟塔。邮政总局的塔楼当时仍然是悉尼最高的建筑之一,1942年被拆除以防止日本飞行员把其当作一个地标,并防止其在可能的空袭中倒塌。大背景是在1942年2月澳洲北部城市达尔文已经被日本空军轰炸,而同年五月份日本潜艇已经进入悉尼港的事件,虽然没有实际损害,但是让民众人心惶惶。

Wakelin对于现代主义的心安理得,加上对当代城市场景的偏爱,让他20世纪20年代和30年代的时候不被悉尼的艺术界认可。直到1942年,他多年持久的坚持最终获得了业界的荣誉和市场的认可后,Wakelin得到了新南威尔士州美术馆为他举办作品回顾展的机会。

太平洋战争给悉尼带来了骚动和恐惧,但它也给了许多悉尼人新的机会和经验,就像画作中那个在Barrack Street的年轻女性。Roland Wakelin的这幅画作让这个令人兴奋的时代栩栩如生。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64